Мар 9 2015

Военно-морской флот СССР тридцатых годов. Тут обобщаются материалы по флоту в альтернативной реальности кировская весна.

Военно-морской флот СССР тридцатых годов

Изменения в корабельном составе ВМС РККА

Первые годы существования Советского государства кораблестроительная промышленность приводила в порядок корабли Военно-Морских Сил, оставшиеся в строю после Империалистической войны. С 1917 по 1921 года были отремонтированы и введены в строй 17 эсминцев типа «Новик», пять подводных лодок типа «Американский Голланд» и ряд мелких кораблей и вспомогательных судов.

С 1923 по 1928 год было завершено восстановление одного легкого крейсера типа Богатырь и завершена достройка по первоначальному проекту двух легких крейсеров типа Светлана. К 1928 году было завершен ремонт и перевооружение 7 речных мониторов типа «Шквал».

С 1928 года началась модернизация, совмещённая с ремонтом, линейных кораблей типа Севастополь: в 1928-1931 годах «Марат», в 1932-1934 годах «Октябрьская революция» и в 1934-1941 годах «Парижская коммуна». В 1939-1940 годах был достроен до плавбатареи горевший в 1918 году линкор «Фрунзе».

К началу первой пятилетки в 1928 году было утверждено тактико-технические задания на эсминец и тральщик (они были заложены в 1932 и 1931 году соответственно). На 1928 год корабельный состав включал 34 боевых корабля (3 линкора типа Севастополь, 2 крейсера типа Светлана, 1 крейсер типа Богатырь, 5 подводных лодок типа «Американский Голланд» и 7 речных мониторов типа «Шквал»). По состоянию на 1928 год были заложены первые надводные корабли советской постройки (8 сторожевых кораблей проекта 2) и первые 6 подводных лодок I серии (позднее лодкам по имени головного корабля присвоили типа Декабрист). За период с 1928 по 1932 год вошли в строй еще 14 кораблей (1 легкий крейсер типа Светлана, 1 эсминец типа Новик, 6 сторожевых кораблей типа «Ураган» и 6 подводных лодок типа «Декабрист»). В 1932 году была принята «Десятилетняя программа военного кораблестроения на 1933-1942 годы».

На рубеже первой и второй пятилеток, с 1931 по 1935 год, был построен Беломорско-Балтийский канал. Любопытно, что первоначальным проектом были установлена глубина канала 3,65 метров и дата окончания работ 1933 год. С назначением в декабре 1931 года нового председателя ОГПУ Лаврентия Павловича Берии проект канала был пересмотрен с учетом того факта, что осадка подводной лодки I серии составляла 3,8 метров, а эсминца типа Новик от 3,9 до 4,2 метра. Причину запроектированной глубины канала в 3,65 метра выяснить не удалось, но были развернуты работы по его углублению. К 1935 году глубину канала довели до 5 метров, что позволило вплоть до 1941 года избежать строительства на Северном флоте собственных судостроительных мощностей - подводные и надводные корабли (до эсминца включительно) Северного флота строились исключительно в Ленинграде и затем переходили к месту службы по Беломорканалу.

С началом в 1933 году второй пятилетки военное кораблестроение активизировалось. Развернулось проектирование и строительство современных эсминцев, тральщиков, подводных лодок, а в 1934-1935 годах были с иностранной помощью заложены лучшие советские корабли тридцатых годов: крейсера типа «Александр Пушкин», эсминцы типа «Ладный» и подводные лодки типа «Истребитель». За период с 1933 по 1937 год в строй ВМС РККА вошли 107 кораблей (7 эсминцев, 14 сторожевых кораблей, 8 тральщиков, 70 подводных лодок разных типов, и 8 речных мониторов).

С началом в 1938 году третьей пятилетки конструкторы надводных и подводных кораблей накопили серьезный опыт, а советская кораблестроительная промышленность окрепла и вышла на серийное производство надводных и подводных кораблей (крейсеров, эсминцев, сторожевых кораблей, тральщиков и подводных лодок разных типов). Многие из вопросов, которые казались почти неразрешимыми в первой пятилетке и требовали серьезных усилий во второй пятилетке, теперь были разрешены. Поставщиками практиковалась выделка доброкачественной судовой стали, надежных дизелей и турбозубчатых агрегатов. Кораблестроительная промышленность уверенно освоила производство сварных корпусов, винтов, рулевого управления, систем судовой электрики на переменном токе. Повысилась надежность приборов навигации и связи, а также приборов управления зенитной, артиллерийской и торпедной стрельбой. Новые крейсера были оснащены радиолокационными станциями. Вышли на качественно иной уровень теория движения и расчет прочности. Темп увеличения численности и качества корабельного состава морских и речных сил ВМС РККА заметно увеличился. В период с 1938 по 1941 год вошли в строй 181 корабль (1 плавбатарея типа Севастополь, 8 новых крейсеров, 33 эсминца, 24 сторожевых корабля, 48 тральщиков, 60 подводных лодок, 3 речных монитора и 4 боевых корабля, поставленные в СССР правительством Испании в счет поставок вооружения, боеприпасов и военной техники для республиканских сухопутных войск). Все иные надводные корабли ВМС РККА в этот период прошли капитальный ремонт с перевооружением: они получили 100-мм универсальные орудия Минизини, 40-мм автоматические зенитные пушки Бофорс и 12,7-мм пулеметы ДШК.

В составе ВМС РККА на 22.06.1941 года состояли из 336 боевых надводных и подводных кораблей, 120 торпедных катеров и ряд вспомогательных кораблей, судов и катеров:

. 3 устаревших линкора и одна плавбатарея типа Севастополь;

. 3 устаревших легких крейсера типа Светлана;

. 1 устаревший учебный крейсер типа Богатырь;

. 8 новых крейсеров типа Александр Пушкин;

. испанская эскадра в составе одного линкора и трех крейсеров;

. 17 устаревших эсминцев типа Новик;

. 3 эсминца типа Ленинград;

. 37 эсминцев типа Ладный;

. 20 сторожевых корабля типа Ураган;

. 24 сторожевых корабля типа Ураган-У;

. 56 тральщиков типа Фугас;

. 141 подводная лодка разных типов (24 подводных минных заградителя, 60 больших, 28 средних, 24 малых и 5 учебных);

. 18 речных мониторов;

. 120 торпедных катеров;

. иные вспомогательные корабли, суда и катера.

Планирование развертывания «Большого флота»

Экономические возможности страны победившего социализма и ее авторитет на международной арене в период первой и второй пятилетки росли семимильными шагами. В 1936 году Политбюро ЦК ВКП(б) перед ВМС РККА была поставлена задача сформировать предложения, которые позволили бы привести корабельный состав за четвертую и пятую пятилетку в состояние, адекватное новым экономическим и техническим возможностям и политическому статусу СССР.

В связи с незначительностью отечественного опыта в части проектирования океанских кораблей, НИИ ВМС для формирования тактико-технических заданий (ТТЗ) на проектирование по предложению наркома обороны Уборевича был проанализирован значительный массив информации по закладке за последние годы военных кораблей в ведущих зарубежных государствах. Целью анализа был отбор «проектов-доноров», которые должны были дать в ТТЗ для ЦКБС основные размерения кораблей (водоизмещение, длину, ширину, осадку), мощность двигательной установки, скорость, дальность плавания, параметры бронирования. Требования к вооружению кораблей предлагалось выработать заново с учетом мировых тенденций в этой области. Вместо гонки за рекордной скоростью, характерной для первой половины тридцатых годов, от новых кораблей требовалось гармонично сочетать скорость, мореходность, вооружение и защиту.

По мере принятия отдельных решений о выборе того или иного проекта-донора, начиная с января 1937 года, ЦКБС получало от УВМС предварительные ТТЗ. Одновременно, разведывательное управление ВМС РККА приступило к заданию получить уточненные параметры и детальные чертежи проектов-доноров, которые в случае удачи передавались в ЦКБС и НИИ ВМС.

Процесс передачи ТТЗ был завершен к концу 1937 года, когда НИИ ВМС представил руководству УВМС РККА итоговый проект «Десятилетней кораблестроительной программы на период с 1943 по 1952 годы». Программа включала небольшое число новых для советского кораблестроения типов кораблей: 4 линкора и 2 авианосца. Тяжелых крейсеров решили просить 8, а легких - 16. Таким образом, с учетом восьми крейсеров типа «Александр Пушкин» в строю ВМС РККА было бы 32 крейсера. Легкие силы планировалось составить из 48 больших эсминцев, которые бы дополнили достраивающиеся 40 эсминцев типа Ладный. Дополнительно НКВД СССР выдвинул необходимость в 24 сторожевых кораблях стандартным водоизмещением в 3400 тонн с гидросамолетом:

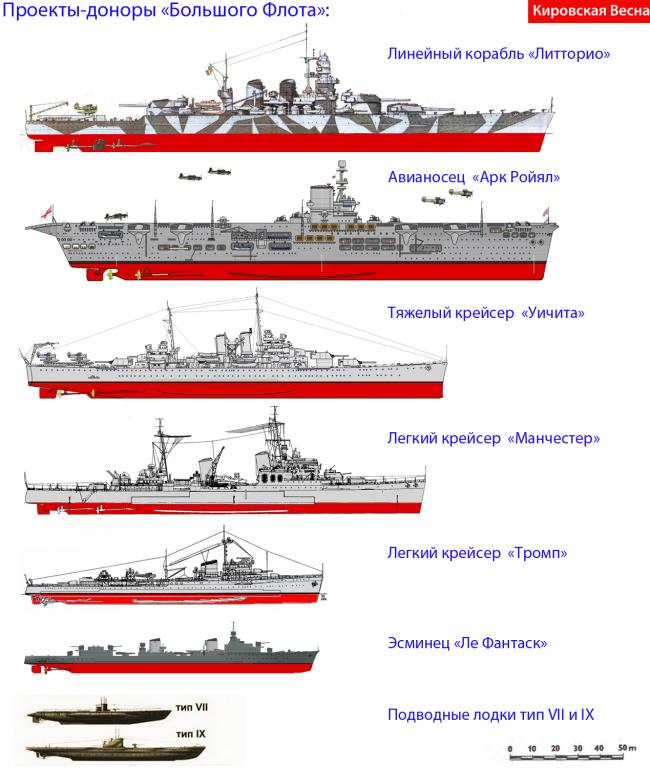

Таким образом, проекты-доноры включали в себя итальянский линкор «Литторио», английский авианосец «Арк-Ройял», американский тяжелый крейсер «Уичита», английский легкий крейсер «Манчестер», голландский легкий крейсер «Тромп» и французский контр-миноносец «Ле Фантаск». Вооружение кораблей было пересмотрено и унифицировано. Предстояло разработать, в дополнение к существующим 180-мм орудиям, орудия главного калибра для линкоров (406-мм) и легких крейсеров (152-мм), а также универсальные башенные спаренные установки калибра 130-мм и счетверенные 40-мм зенитные автоматы.

От наличия четырех типов подводных лодок (малые, средние, большие, подводные минные заградители) было решено отказаться в пользу двух типов - морские и океанские. Тут за образец было решено взять немецкие подводные лодки типов VII и IX, предусмотрев строительство всего 144 лодок: морские для Балтийского и Черноморского флотов, океанские для Тихоокеанского и Северного флотов.

Эскизное проектирование как кораблей, так и новых судостроительных мощностей для их строительства (с расширением существующих судостроительных заводов и закладкой нового - Северного судостроительного завода), было в основном завершено к 1938 году. В ряде случаев в проекты внесли определенные изменения, для приведения их к метрической системе с одной стороны, и для снижения номенклатуры новых изделий с другой. Был сформирован перечень необходимых станков и иного оборудования, который следовало для такого строительства закупить. В 1938 году началось рабочее проектирование, создание и испытание моделей в опытовом бассейне и прочие изыскания. Также были развернуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новым образцам артиллерийского вооружения, турбозубчатым агрегатам большой мощности, корабельным РЛС и иным связанным с современным кораблестроением темам. Были выполнены эскизные проекты расширения промышленных предприятий-смежников.

Тем временем в 1938 году международная обстановка осложнилась: 4 февраля Гитлер получил должность Верховного Главнокомандующего, в апреле произошел аншлюс Австрии, в июле-августе состоялись бои на озере Хасан между японской армией и РККА, в октябре начался раздел Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, к концу года была потеряна надежда на победу республиканцев в Испании.

В такой обстановке опасность скорого втягивания СССР в большую Европейскую войну не оставила советскому правительству иного выхода, кроме отклонения выдвинутой Галлером программы строительства «Большого флота» в период с 1943 по 1952 годы. Все доступные СССР ресурсы были сориентированы на резкое усиление сухопутных и воздушных сил. Вместо расширения судостроительных мощностей были заложены новые и расширены действующие заводы для производства самолетов, танков, артиллерийских тягачей, орудий, минометов, стрелкового вооружения. Десятилетнюю кораблестроительную программу на 1932-1942 год было решено завершать по первоначальным планам, там, где возможно, завершая третью пятилетку за 3-4 года, но надводные и подводные корабли новых типов не закладывать. Рабочие и инженерные кадры судостроительных предприятий в период с 1941 по 1943 год планировалось постепенно, по мере выполнения производственной программы, перебрасывать на иные предприятия военно-промышленного комплекса.

Изменения боевой подготовки ВМС РККА

Боевая подготовка советских военных моряков, носившая в первые годы советской власти несколько условный характер, с 1937-1938 года значительно интенсифицировалась и приобрела иной характер. Заметное воздействие на боевую учебу ВМС РККА оказали пять боевых походов советских крейсеров, доставивших в Испанию в 1936-1937 годах личный состав советского посольства, а затем четырех командировок советских военных советников, а также служба в качестве военно-морских советников правительства Испанской Республики значительного числа представителей комсостава ВМС РККА и морских летчиков. В немногочисленных, но ожесточенных воздушных и морских сражениях 1936-1938 годов на Средиземном море был накоплен их первый боевой опыт.

При подготовке личного состава первой командировки острый дефицит профессиональных морских офицеров со знанием испанского, или на крайний случай французского языка можно было ликвидировать только одним способом. В СССР были срочно призваны из запаса и направлены на трехмесячные курсы испанского языка годные по состоянию здоровья бывшие офицеры Русского императорского флота. Избежавшие гибели в ходе дела «Весна» офицеры, ради испанской командировки оставили службу экономистов, бухгалтеров, администраторов на предприятиях народного хозяйства, а также преподавателей в советских военно-морских учебных заведениях и штабах флотов. Данная категория военнослужащих была отправлена в Испанию не в качестве военных советников, а в качестве военных специалистов, впрочем, формально с теми же дипломатическими паспортами помощников военно-морского атташе. Все они занимали должности командиров БЧ или старших помощников командира корабля - по политическим причинам поручать им командование испанскими кораблями было не желательно. Во второй, третьей и четвертой командировке преимущественно проходило службу молодое поколение советских моряков, к тому времени завершившие шестимесячные курсы повышения квалификации. Курсы включали в себя не только штудирование испанского языка, но и базовые знания по театру военных действий, тактические занятия по специальности, изучение тактико-технических характеристик кораблей ВМС республиканской Испании и их противников, уточнение ситуации на фронтах. Преподавание на шестой месяц шло на испанском языке. В каждой командировке одновременно в рядах республиканского флота с октября 1936 по октябрь 1938 проходили службу 70 советских моряков с дипломатическими паспортами (на подводных лодках - по одному, на эсминцах - под два, на крейсерах по пять, на линкоре 8 человек, в штабе - 7). Раз в шесть месяцев состав военных специалистов полностью менялся. Всего через четыре испанские командировки прошло 280 командиров ВМС РККА, среди них 232 с надводных кораблей и 48 с подводных лодок. К 1941 году на подавляющем числе надводных кораблей и в штабах соединений служил как минимум один моряк с испанским опытом.

Гражданская война в Испании, в которой советские люди стояли плечом к плечу с республиканцами против фашизма, завершилась в марте 1939 года трагическим поражением социалистических сил. Советские поставки вооружения и военной техники были частично компенсированы испанским правительством золотом, а частично - возвратной поставкой четырех ценных боевых кораблей (линкора, двух крейсеров и одного скаута), которые заметно усилили молодой советский Северный флот.

С лета 1937 года в ВМС РККА была введена новая должность - заместитель командующего ВМС РККА по боевой подготовке. На эту должность был назначен сменивший в ноябре 1936 года погибшего Владимира Митрофановича Орлова 35-летний Николай Герасимович Кузнецов. С августа 1936 года по ноябрь 1936 года Кузнецов занимал должность старшего помощника на линкоре «Хайме I» и продемонстрировал настоящие чудеса в боевой подготовке - к ноябрю команда линкора из банды анархистов превратилась в образцовый боевой экипаж.

Торпедные аппараты с линкоров, крейсеров и сторожевых кораблей были демонтированы и сохранены только на эсминцах, подводных лодках и торпедных катерах. Крупные корабли усилили внимание к артиллерийской стрельбе главным калибром по морским и береговым целям, эсминцы к торпедной стрельбе по маневрирующему противнику, и, все без исключения - к противовоздушной и противолодочной обороне. Советские подводники вместо походов на рекордную автономность теперь неустанно тренировались как на тренажерах, так и с учебными торпедами в проведении одиночных и массированных торпедных залпов при различных курсовых углах и скоростях надводных целей. Стало обычной практикой проведение совместных маневров береговых войск, подводных и надводных сил и морской авиации. В 1940 году были проведены совместные с сухопутными войсками учения по ведению крупных десантных операций: на Черном Море был десантирован на необорудованное побережье корпус РККА.

В 1939 году на всех флотах была введена в действие инициированная на Тихоокеанском флоте система боевых готовностей, которая с 1940 года (с необходимыми изменениями) перекочевала и в другие рода войск.

Было точно определено, что следует понимать под готовностью № 3, под готовностью № 2, под готовностью № 2, и что нужно делать при объявлении войны.

Готовность № 3 обозначала обычную готовность кораблей и частей, находящихся в строю с нормальными запасами топлива и боеприпасов. В этом случае они жили обычной жизнью. Личный состав по распорядку дня занимался повседневной боевой и политической подготовкой, в соответствии с регламентами и графиками вел ремонтные работы, занимался спортом и развитием своего культурного уровня, отдыхал. Соблюдался график отпусков и увольнительных.

Готовность № 2 означала необходимость принять свежую питьевую воду и пищевые запасы, уточнить наличие и пополнить все необходимые запасы, срочно завершить регламентные работы и привести в порядок материальную часть, установить дежурство на всех боевых постах. Увольнения на берег сокращались до минимума. Личный состав оставался на кораблях. В таком состоянии корабли могли жить долго, хотя такая жизнь требовала известного напряжения.

Готовность № 1 объявлялась в ситуации военной опасности. Тут уже все оружие и все механизмы должны быть способны вступить в действие немедленно, весь личный состав обязан находиться на своих местах. Объявляется боевая тревога. Корабли меняют места своей стоянки и переходят на заранее им известные запасные, расчехляют оружие. Гаснет уличное освещение военных баз и портовых городов, автомобили двигаются без включения фар. В местах стоянок развертываются противолодочные заграждения, торпедные катера маскируются в прибрежных зарослях. Усиливаются посты наблюдения за воздушными и подводными целями. Выходят в нейтральные воды подводные минные заградители и торпедные подводные лодки. Объявляется готовность к отражению атаки со стороны самолетов и подводных лодок противника. При появлении неопознанных воздушных, надводных и подводных целей немедленно открывается огонь на поражение. На береговых батареях личный состав занимает места по боевому расписанию, проверяет готовность орудий и досылает снаряды в казенники. Части пехотного прикрытия береговой обороны покидают казармы и занимают укрепления. В предполье устанавливаются минные поля с противопехотными и противотанковыми минами. В дальние рейды уходит сухопутная разведка береговых войск. Прием пищи производится с полевых кухонь. Самолеты разведывательной авиации ВМС РККА, подводные лодки и отдельные надводные корабли выходят в дальний и ближний дозор.

Объявление войны означает для каждого корабля или подводной лодки получение короткого сигнала и начало выполнения одной из заранее определенных боевых задач. Конверты с боевыми задачами по готовности номер 1 регулярно обновляются вышестоящими штабами в соответствии с текущей ситуацией и включают в себя несколько вариантов. Дежурные самолеты истребительных полков морской авиации поднимаются в воздух. Летчики истребительных, минно-торпедных и бомбардировочных полков морской авиации ожидают взлета вблизи от заправленных и снаряжённых к вылету самолетов. После целеуказания от воздушных и морских дозоров авиация взлетает и выполняет боевые задачи по предназначению. Надводные корабли уходят в бой с запасных стоянок. Подводные минные заградители минируют вражеские порты, большие подводные лодки прерывают коммуникации противника. Малые подводные лодки и торпедные катера находятся в готовности немедленно отразить атаку противника на советские военно-морские базы.

Поначалу не все получалось гладко. Первые проверки и учения на кораблях вскрыли массу недостатков. Не меньше года понадобилось, чтобы флоты научились быстро и точно переходить на повышенную готовность. Не будем перечислять все, что пришлось проделать в штабах, на кораблях и в частях. Большая это была работа, шла упорная борьба за время - не только за часы, но и за минуты, даже секунды с момента подачи сигнала до получения доклада о готовности флота. Такая борьба за время в военном деле чрезвычайно важна.

Началось активное строительство защищенных командных пунктов баз флота, а также активная работа по формированию эшелонированной противовоздушной обороны, включая создание истребительных авиаполком морской авиации и опытное производство первых РЛС. Налаженная связь дальних и ближних постов воздушного наблюдения и оповещения, а также дальних воздушных. Надводных и корабельных дозоров с центрами управления использовалась как для поднятия по тревоге истребительных авиаполков ВМС РККА, так и для приведения в боевую готовность кораблей и зенитной артиллерии баз флота. К 1941 году такие базы флота, как Ленинград, Севастополь, Одесса, Мурманск, Архангельск и Владивосток получили по одной стационарной РЛС с дальностью обнаружения самолетов 250 километров.

В 1939 году Советским Союзом был заключен Пакт о ненападении с прибалтийскими странами (Эстонией, Латвией и Литвой), предусматривавший базирование боевых и вспомогательных кораблей СССР в их портах, а также незамедлительное подписание договора об аренде островов Моозундского архипелага на 99 лет. К июню 1941 года строительство аэродрома, береговых батарей и иных инженерных сооружений архипелага было в основном завершено. Для обороны архипелага из РККА в Береговые войска ВМС РККА был передан стрелковый корпус и танковый батальон. Командование всеми силами и средствами (включая морские, сухопутные силы и авиацию) наркоматов обороны и внутренних дел (пограничная охрана) было сосредоточено в руках единого командующего обороной архипелага. В морские силы обороны архипелага входила одна плавбатарея типа Севастополь «Михаил Фрунзе», которая была довооружена 100-мм орудиями минизини для противодействия авиации и десантным средствам противника, несколько самоходных артиллерийских барж со 100мм орудиями, 6 подводных лодок типа «Малютка», дивизион тральщиков, дивизион морских охотников, дивизион торпедных катеров.

К 1941 году советские моряки и летчики морской авиации обновили свой боевой опыт в ходе бескровного возвращения в территориальный состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии, а также в ходе советско-финской войны 1939-1940 года.

Командование ВМС РККА

В ходе аттестации 1932 года начальник морских сил Владимир Митрофанович Орлов был снят с должности и направлен военно-морским атташе во Францию. На должность начальника морских сил в 1932 году был назначен командующий морскими силами Балтийского моря Лев Михайлович Галлер. Балтийский флот в 1932 году возглавил Иван Степанович Исаков.

В июле 1936 года В.М. Орлов был переведен в соседнюю Испанию и погиб в ходе бомбежки советского отряда крейсеров в порту Картахена 5 ноября 1936 года.

Высший командный состав ВМС РККА на 22.06.1941 года:

Главнокомандующий ВМС РККА: Лев Михайлович Галлер

. Заместитель главнокомандующего ВМС-начальника штаба ВМС РККА: Иван Степанович Исаков

. Заместитель главнокомандующего ВМС по боевой подготовке -Николай Герасимович Кузнецов

. Черноморский флот: Иван Кузьмич Кожанов

. Тихоокеанский флот: Михаил Владимирович Викторов

. Балтийский Флот: Иван Степанович Юмашев

. Северный флот: Арсений Григорьевич Головко

Приложения

Сравнение результатов военного кораблестроения в реальной истории и альтернативной реальности «Кировская весна»

Источником ресурсов для увеличения введенных до 22.06.1941 года единиц суммарно на 11 782 тонны является отказ от строительства «Большого флота», суммарно на 105 419 тонн. В реальной истории к 22 июня 1941 года были заложены и находились в разных степенях готовности 59 боевых кораблей и 53 подводных лодок разных типов: 4 линкора типа «Советский Союз», 2 линейных крейсера проекта 69, 2 легких крейсера проекта 26-бис, 7 легких крейсеров проекта 68, 30 эсминцев проекта 30-К, 4 сторожевых корабля типа «Ястреб», 5 подводных лодок типа К, 5 подводных минных заградителя тип Л, 14 подводных лодок типа Малютка и 29 подводных лодок типа С.

Вместо всего этого в Альтернативной истории «Кировская весна» в постройке на 22.06.1941 года находилось 24 подводные лодки типа «Истребитель».

Submitted by КосмонавтДмитрий on вс, 29/03/2015 - 18:09.

прибавилось зенитных средств

впрочем, плавбатарея тут специализированное средство выполнения одной единственной задачи: оборона Моозунда

в сентябре-октябре 1939 года, когда Советским Союзом был заключен Пакт о ненападении с прибалтийскими странами (Эстонией, Латвией и Литвой), предусматривавший базирование боевых и вспомогательных кораблей СССР в их портах, а также незамедлительное подписание договора об аренде островов Моозундского архипелага на 99 лет, потребность в плавбатарее актуализировалась,

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Mon, 30/03/2015 - 20:41.

в каком смысле? средних орудий главного калибра в этот момент не был, они были на острове Русский

Дано линкор с двумя башнями. Носовое Машинное отделение выгорело. Забортная арматура проржавела.

Требуется - использовать его для блага обороноспособности, но затратив не более 6 зимних месяцев с октября 39 по март 1940

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Mon, 16/03/2015 - 07:17.

ув коллеги

если я верно понял коллегу из майдука, то корабль на основе голлландского легкого крейсера типа Тромп он полагает не нужным для погранвойск НКВД, и привел тому вполне логичные причины

однако согласны ли с мнением коллеги другие форумчане?

и что по Вашему мнению - вовсе убирать их из АИ? как-то жалко..

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by LPGMASTER on ср, 11/03/2015 - 12:52.

"Большой Флот", может я пропустил в тексте автора, но как на счет Базы "Большого Флота", доковых и заводских мощностей, складов гсм, пути и способы снабжения базы? Как на счет средств снабжения "Большого Флота" на БД (мц тендер-бункеровщик)? . . . Видно это мелочи, не достойные рассмотрения.

Посему. . .зеваю!

За веселые картинки, плюс конечно.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on ср, 11/03/2015 - 21:44.

ув коллега ЛПГМАСТЕР

прошу Вас перечитать пост - Большой флот в моей реальности планировался, включая и заводствкие мощности и многое-многое другое. но положительное решение принято не было. Ничего закладывать не стали - ни линкоры, ни заводы

расписывать "многое другое" - до буксиров, шлюпок, бескозырок - я не стал. не думаю что было бы кому-то интересно

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by LPGMASTER on Thu, 12/03/2015 - 00:12.

Понятно. . . Ясно, почему практически любая альтернатива на "морскую тему", вызывает у меня грустный смех, наверно, проведя больше четверти века в море, именно "скучные" и "не интересные" вещи и действия составляют мои профессиональные обязанности (видно, у меня проф деформация имеет место). Искренне рад что, ваша реальность лишена мути, она ярка и интересна! Приношу свои искренние извинения за попытку "замутить" альтернативную реальность.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Из майкудука. on Tue, 10/03/2015 - 16:44.

Артиллерийское вооружение ПСКР вместо оригинальных трех спаренных 152-мм орудий, двух спаренных 75-мм зенитных пушек и четырех спаренных 40-мм автоматов на «Тромпе»

Насколько помнится у "нидерландцев" не было 75мм зениток, а 40мм спарок было две, на начало службы.

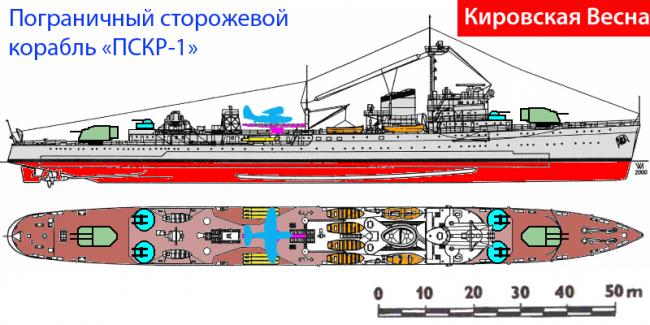

Единственным исключением оказались Погранвойска НКВД. В 1940 году было заложено 6 корпусов ПСКР (пограничных сторожевых кораблей) на основе голландского проекта-донора «Tromp» (по два в Ленинграде, Николаеве и Владивостоке). Корпус корабля представлял собой копию легкого крейсера «Тромп». Стандартное водоизмещение 3404 тонн, длина 131,9 метров, ширина 12,4 метра, осадка 4,2 метра, мощность силовой установки 56000 л.с., максимальная скорость 32,5 узла. Главные турбозубчатые агрегаты ПСКР были развитием уже освоенных ГЗТА эсминцев типа «Ладный»: чуть больше по габаритам и весу и чуть мощнее, но в целом они были сконструированы и построены с использованием тех же технологий.

Коллега, в реале едва осилили два корабля проекта 43, заказали в Италии пару типа Киров, а столь необходимый проект 52 заложили в единственном экземляре в 38-ом году и к 41 году так и недостроили. А тут 6 крейсеров, откуда деньги и кого они ловить будут.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Tue, 10/03/2015 - 22:56.

пожалуйста перечитайте еще раз мой пост - я даю подробную картину что именно к 1941 году строили и недостроили в РИ. и почему считаю рельной

ПСКР назвать крейсером никак нельзя. ближе всего тут термин "лидер"

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Из майкудука. on Thu, 12/03/2015 - 03:52.

пожалуйста перечитайте еще раз мой пост - я даю подробную картину что именно к 1941 году строили и недостроили в РИ. и почему считаю рельной

Наркомат внутренних дел имеет своё финансирование, каким боком тут флот. В реале 4 корабликов около каждый 1000 тонн, а здесь 6 кораблей более 3000 тонн. К тому же флот увеличился по числу крупных кораблей, а следовательно расходы на содержание и обучение возрасли.

ПСКР назвать крейсером никак нельзя. ближе всего тут термин "лидер"

Но создавался на основе крейсера.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Thu, 12/03/2015 - 21:12.

давайте еще раз

Наркомат внутренних дел имеет своё финансирование, каким боком тут флот.

погранвойска всегда НЕ относились к ВМФ СССР и тогда и к слову сейчас тоже

На июнь 1941 года состав Пограничных войск НКВД СССР был следующим:

18 пограничных округов

94 пограничных отрядов

8 отдельных отрядов пограничных судов

23 отдельных пограничных комендатур

10 отдельных авиационных эскадрилий

2 кавалерийских полка

Личный состав Пограничных войск составлял 168 135 человек.

На вооружении авиационных, морских и речных частей Пограничных войск имелось:11 сторожевых кораблей

223 сторожевых катера

180 рейдовых и вспомогательных катеров (всего 414 единиц)

129 самолетов

теперь про фразу

В реале 4 корабликов около каждый 1000 тонн, а здесь 6 кораблей более 3000 тонн.

ясно - Вы пишете о том, что для погранвойск построили 4 сторожевых корабля проекта 43 на основе тральщика и заложили один сторожевик на 3000 тонн проекта 52К. и что?

вернемся еще раз к кораблям в постройке РККФ на 22 июня: 112 единиц разного водоизмещения и в разной степени готовности

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Из майкудука. on Sat, 14/03/2015 - 05:52.

в АИ ПСКР закладывают в пределах затрат СССР на строиельство флота - ВМС РККА, то есть бюджет НКВД увеличивается относительно РИ, а РККФ уменьшается вот и все.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Из майкудука. on Sat, 14/03/2015 - 05:52.

погранвойска всегда НЕ относились к ВМФ СССР и тогда и к слову сейчас тоже

На что я Вам и указал, осилит ли их бюджет такую постройку и содержание. И зачем им они.

Вы пишете о том, что для погранвойск построили 4 сторожевых корабля проекта 43 на основе тральщика и заложили один сторожевик на 3000 тонн проекта 52К. и что?

Вобще то я написал, 2 корабля проект 43, 2 итальянских корабля типа "Киров", и недостроенный проект 52.

в АИ ПСКР закладывают в пределах затрат СССР на строиельство флота - ВМС РККА, то есть бюджет НКВД увеличивается относительно РИ, а РККФ уменьшается вот и все.

А НКВД некуда потратить деньги в виду надвигающейся войны на сухопутье, и они строят ненужные им корабли. Поймите, содержание таких кораблей куда более накладно, чем 500-1000 тонных, а толку если не меньше. Да достройка 52 проекта, а ещё лучше серии из 3-4 таких кораблей куда предпочтительней, можно северные моря прикрыть.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Sat, 14/03/2015 - 13:17.

однако если мы вернемся к Погранвойскам, и примем что важен суммарный бюджет всех ВС СССР (и РККА, и РККФ, и ВМС, и НКВД и т.п) а не НКВД в отрыве ото всех, то станет ясно что суммарный бюджет я не превышаю.

Коллега, Ваша позиция просто не понятна то Вы против ПСКР по 3000 тонн. то за проект 52 который как раз:

водоизмещение, т:

стандартное: 3165

полное: 3958

Размеры, м:

длина: 95,5

ширина: 15,1

осадка: 5,7

3000 тонный ПСКР хорош тем, что только при таком водоизмещении можно укомплектовать ПСКР гиросамолетом, что резко расширяет его возможности как пограничника

не согласны? считаете что пограничникам нужны только 600-800тонники? тогда почему высказываетесь за 52 проект?

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Из майкудука. on Sat, 14/03/2015 - 18:48.

причем тут крейсера типа Киров (которых построили не 2 а 6, из них 4 достроили до войны и еще два после 1941 года) ? да кроме Кирова было построено более 200 кораблей - если мы о РККФ говорим

Если вот это похоже на крейсер, тогда извиняюсь. И построено два корабля в Италии, служили на ДВ.

Коллега, Ваша позиция просто не понятна то Вы против ПСКР по 3000 тонн. то за проект 52

Коллега, это специализированные корабли для арктики. По сути ледокол, корабль двойного назначения, там где обычные корабли использовать опасно они сослужат хорошую службу. А именно на севере дела обстаяли плохо, но ещё можно было исправить. На внутренних морях вроде было нормально, хватало и катеров, на ДВ особо ничего не исправишь, разве только мощным флотом и армией.

можно укомплектовать ПСКР гиросамолетом, что резко расширяет его возможности как пограничника

Можно, и комплектовали например датчане, корабли охраны рыболовства, аж в 1000 тонн с гидросамолётом.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on Sat, 14/03/2015 - 20:42.

Мне попадались данные согласно которым максимальная скорость этих кораблей не 20. а 18,5 узлов. А вот дальность плавания в 6000 миль довольно приличная. Такие бы сторожевые корабли в ВМФ СССР направить.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Марк Твен.

Submitted by Из майкудука. on вс, 15/03/2015 - 04:56.

Мне попадались данные согласно которым максимальная скорость этих кораблей не 20. а 18,5 узлов. А вот дальность плавания в 6000 миль довольно приличная. Такие бы сторожевые корабли в ВМФ СССР направить.

Да сторожевики неплохие, но вот сколько они стоили не понятно. И видимо запас соляры имели не маленький.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by redstar72 on Sat, 14/03/2015 - 18:27.

КосмонавтДмитрий пишет:

причем тут крейсера типа Киров (которых построили не 2 а 6, из них 4 достроили до войны и еще два после 1941 года) ? да кроме Кирова было построено более 200 кораблей - если мы о РККФ говорим

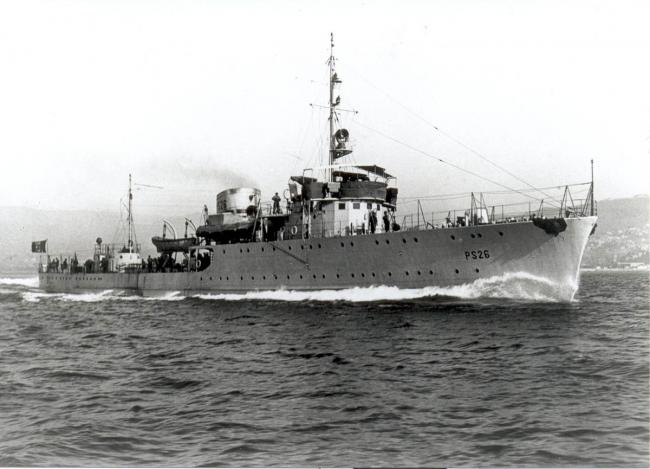

Крейсера типа "Киров" тут совершенно ни при чём - коллега говорит о ПСКР типа "Киров" (проект 19), вот о таких:

Эти кораблики полным водоизмещением по 1161 т были построены в Италии в 1934 году, и было их именно что два: "Киров" и "Дзержинский". Видимо потому что погранвойска, как Вы абсолютно верно заметили, НЕ относились к флоту, названия принадлежавших им кораблей могли "дублировать" названия кораблей ВМФ...

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

"Мне... больше всего пришёлся по душе самолёт конструкции Яковлева. Это была во всех отношениях великолепная боевая машина" (Е. Савицкий)

Submitted by КосмонавтДмитрий on Tue, 10/03/2015 - 15:15.

Вы совершенно правы

никаких Смирнова и Фриновского. Впрочем наркомат ВМФ в данной АИ тоже отсутствует.

Генсек и Предсовнаркома у меня Киров, Нарком обороны Уборевич, Главком ВМС в составе РККА - Галлер

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on Tue, 10/03/2015 - 15:37.

"никаких Смирнова и Фриновского. Впрочем наркомат ВМФ в данной АИ тоже отсутствует.

Генсек и Предсовнаркома у меня Киров, Нарком обороны Уборевич, Главком ВМС в составе РККА - Галлер"

Ко всему этому СССР еще необходимо было иметь высоко развитую промышленность способную осуществлять постройку современных на то время боевых кораблей и большое количество соответствующим образом подготовленных специалистов.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо как мокрое полотенце.

Марк Твен.

Submitted by КосмонавтДмитрий on Tue, 10/03/2015 - 23:14.

не могу с Вами согласиться.

именно суть альтернативы в том что никаких особо революционных и современных кораблей, а также вооружения в СССР нет

100мм спарки Минизини были даже устаревшими уже в 1938 году - но при этом оставались добротным оружием, и никаких более квалифицированных специалистов для их производства СССР не нужно только купить лицензию и решительно строить только и всего

и лицензию у шведов на 40мм автоматы купили все кому не лень - и СССР могли и были обязаны купить

Ураганы и Тральщики вместо Щук с Малютками - опять тут подойдут те же специалисты, тот же уровень промышленности что и был - просто в голове надо было попроавить подводный фанатизм на гармоничное развитие флота

словом, какое-то улучшение относительно РИ конечно наблюдается - главным образом вызванное отказом от эсминцев седьмого проекта в пользу придуманного мною эсминца типа Ладный, но не невозможное. подробно о нем в разделе эсминцы

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Рейхс-маршал on Mon, 09/03/2015 - 20:17.

Как человек далекий от флота, задам преглупейший вопрос! Можно ли было построить корабль навроде линкора, но меньше по габаритам и только с одной башней ГК (а остальные орудия только ПВО)? Конечно, одну башню вывести из строя проще, чем когда их 2-4, ноэто если рассматривать эскадренный бой. А если рассматривать возможность действий против линейных крейсеров (вышел же в свое время "Худ" против "Бисмарка"!), то сокращение числа башен даст возможность сохранить равную ЛКр скорость при преимуществе в бронировании. А если надо, как на Балтике и Черном море, использовать корабль против наземных войск (когда возможности вражеской артиллерии расстрелять корабль ограничены), то ему вообще цены нет.

В качестве башен можно использовать башни старых царских линкоров (насколько я помню, у СССР были проблемы с вооружением крупных кораблей, а не с корпусами и двигателями). До войны построили бы 3 таких корабля!

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by КосмонавтДмитрий on Tue, 10/03/2015 - 10:38.

уважаемый коллега Рейхс-маршал

говоря о предложенном Вами корабле (недолинкор с одной башней ГК) я стараюсь описать его задачи. :

1) обстрел береговых целей. Тут необходимо прикрытие от береговой авиации противника, что приводит нас к необходимости авианосца или двух в составе ударной группы. напротив, броня и скорость кораблей, которые обстреливают берег тут не важны, а важны число стволов. калибр 14 а также 12 дюймов совершенно ни к чему. Фактически, кроме защищенных береговых батарей, а также фортов Кенегсберга, во всех иных случаях 152мм решают абсолютно все задачи, которые можно выдумать в прибрежной полосе. Так что выдуманный Вами тип корабля (одна башня ГК 12-14 дюймов + 200мм бронепояс+ скорость 27 узлов) для обстрела берега совершенно не годится.

2) отражение набега линейных крейсеров или иных мощных рейдеров. Против морской цели нужно пристреляться и потом открыть беглый огонь. И тут 14 дюймов маловато а одной башни мало. одной башней накрытия не получится. а вот броня 200 будет вполне, а вот ход 25-27 скорее всего недостаточен, линейный или тяжелый крейсер просто ускользнет. Нетс - и тут не выходит!

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Рейхс-маршал on Tue, 10/03/2015 - 23:26.

Так что выдуманный Вами тип корабля (одна башня ГК 12-14 дюймов + 200мм бронепояс+ скорость 27 узлов) для обстрела берега совершенно не годится.

Ну, если рассматривать те цели, что на берегу, то 6 дм маловато: надо 8 дм.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Можно выстроить себе трон на штыках, но нельзя на него сесть!

Submitted by on Mon, 09/03/2015 - 23:12.

"А если рассматривать возможность действий против линейных крейсеров (вышел же в свое время "Худ" против "Бисмарка"!), то сокращение числа башен даст возможность сохранить равную ЛКр скорость при преимуществе в бронировании."

"Худ" находился не один, а вместе с другим новейшим линкором. Хотя у "Принца Уэльского" и были недостатки по части артиллерии ГК.

"А если надо, как на Балтике и Черном море, использовать корабль против наземных войск (когда возможности вражеской артиллерии расстрелять корабль ограничены), то ему вообще цены нет."

Это очень удобная возможность для того чтобы потерять эти корабли он атак с воздуха, что и продемонстрировали немцы потопив крейсер "Червона Украина" В Севастополе и линкор "Марат" в очень хорошо прикрытом средствами ПВО Кронштадте. Если бы "Марат" находился не в гавани и не сел на мель, а находился бы в открытом море, то он скорее всего утоп бы. Потому на Черном море тяжелые совесткие корабли позже перебазировали как можно дальше от немцев и они выходили в море очень редко.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо как мокрое полотенце.

Марк Твен.

Submitted by Андрей Толстой on Mon, 09/03/2015 - 21:37.

Уж если, что-то и строить из предложенного Вами, то скорее супер ББО. Размеры меньше линкорных, хорошая, скорость, мощное бронирование и ослабленное вооружение. например 2х3 орудийные башни ГК с тех же старых линкоров, но с новыми, более совершенными орудиями.

С уважением Андрей Толстой

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by Андрей Толстой on Tue, 10/03/2015 - 00:05.

Уважаемый коллега, Рейхс-маршал,

Да нет, поболее, что-то 15-18 тыс. тонн ВИ, с бронькой от 200 мм. и выше и ОГК дюймов этак в 14", в крайнем случае 12" и скоростью, этак узлов в 25, а лучше 27. Скорее "Шарнхорст", только пожиже, поменьше, подешевле, более медленный, зато с хорошей бронькой и мощным вооруженимем, для стирания в мелкий щебень всей вражеской прибрежной инфраструктуры. Ну и сверхмощное ПВО, чтобы вылет вражеской авиации, был "вылетом в один конец". Линкор для "бедных".

С уважением Андрей Толстой

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on Tue, 10/03/2015 - 15:58.

"Да нет, поболее, что-то 15-18 тыс. тонн ВИ, с бронькой от 200 мм. и выше и ОГК дюймов этак в 14", в крайнем случае 12" и скоростью, этак узлов в 25, а лучше 27. Скорее "Шарнхорст", только пожиже, поменьше, подешевле, более медленный, зато с хорошей бронькой и мощным вооруженимем, для стирания в мелкий щебень всей вражеской прибрежной инфраструктуры. Ну и сверхмощное ПВО, чтобы вылет вражеской авиации, был "вылетом в один конец".

Это самый надёжный способ потерять данные корабли он атак с воздуха, что и продемонстрировали немцы потопив крейсер "Червона Украина" В Севастополе и линкор "Марат" в очень хорошо прикрытом средствами ПВО Кронштадте. Если бы "Марат" находился не в гавани и не сел на мель, а находился бы в открытом море, то он скорее всего утоп бы. Потому на Черном море тяжелые совесткие корабли позже перебазировали как можно дальше от немцев и они выходили в море очень редко.

Вылет в один конец и сверх мощное ПВО которого флот РККА не имел в течении всей войны звучит очень красиво. Но на практике всё было как раз на оборот. Каждый подобный выход в море советских кораблей с вуысокой долей вероятности мог стать последним. Особенно если речь идёт о мелководной Ба лтике где немцы регулярно по мимо активного использования авиации и торпедных катеров быстро и не заметно выставляли при помощи скоростных минных заградителей и авиации минные заграждения из за которых корабли советского балтийского флота не имели возможности выходить в море почти всю войну. И после войны много времени ушло на очистку моря от выставленных немцами в годы войны мин.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо как мокрое полотенце.

Марк Твен.

Submitted by Андрей Толстой on ср, 11/03/2015 - 00:09.

Уважаемый коллега NF,

Не совсем. «Самые большие канонерки Балтийского моря» - «Принц Ойген и компания», ну кроме «Блюхера», благополучно дожили до конца войны. Даже недостроенный «Лютцов» - который «Петропавловск». Кстати «Принц Ойген» изрядно попортил, нам крови при наступлении в Прибалтике. Почти весь боезапас расстрелял. Не покупаем «Лютцова». Не строим безумно дорогой и гигантообразный «Советский Союз», а вместо этого строим тройку «линкоров для бедных» и покупаем или строим какой-нибудь плохонький, эскортный авианосец. Пару «линкоров для бедных» отправляем на СевТВД, пусть конвои охраняют, Если хотя бы треть сохранят от всего утопленного, и то уже себя полностью окупят. А еще линкорчик и эскортный авианосец, прячем на Балтике, до 1944г, когда он нам понадобится. Там им есть, где развернуться. Гонять, того же «Ойгена» с «Хиппером». Данциг, вкупе с Пиллау и Либавой обстреливать. Строить по максимальной дешевизне, башни от «старых русских линкоров», броня рассчитанная, на защиту от 203 мм снарядов, тех же «Ойгена и Хиппера»», пара трехорудийных башен калибра 305 мм., и скорость под 30 узлов. И главное, не отправлять их на войну в одиночку. Эскорт из эсминцев, тральщиков, корабля ПВО. И шанс дожить до конца войны я думаю, у них появится. А вот на Черное море посылать подобный корабль я бы не посоветовал. Крупный целей там для него нет, пожалуй, кроме Констанцы. С итальянцами мы вроде, на море, не воевали, там успешно англичане справлялись. Оживленных торговых путей на Черном море не было. Плюс вполне себе успешная Дунайская флотилия. Так, что на Черном море такой корабль решительно не нужен. А нужны там были, пара легких универсальных крейсеров в роли лидеров и десяток новых эсминцев. Вообще, это конечно, чистое послезнание.

С уважением Андрей Толстой

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on ср, 11/03/2015 - 00:35.

«Самые большие канонерки Балтийского моря» - «Принц Ойген и компания», ну кроме «Блюхера», благополучно дожили до конца войны. Даже недостроенный «Лютцов» - который «Петропавловск». Кстати «Принц Ойген» изрядно попортил, нам крови при наступлении в Прибалтике."

Так эти крейсера у немцев от того и уцелели что немцы старались держать их как можно дальше от союзной авиации, а при наступлении в Прибалтике эти корабли чувствовали себя относительно защищенными потому что ВВС Балфлота не умели как следует бороться с подобными кораблями. Да и немецкая авиация эти корабли прикрывала. Но самое важное были сильнейшие минные заграждение в Финском заливе которые долгое время не позволяли советским подводным лодкам выходить на немецкие коммуникации.

"А еще линкорчик и эскортный авианосец, прячем на Балтике, до 1944г, когда он нам понадобится."

Тамиз за малых глубин почти везде можно выставить якорные и донные мины. Часты туманы которые тоже опасны тем что корабль не всегда сможет идти по протраленносу фарватеру. Балтийское море узкое и следовательно немцы имеют возможностипостоянно вести авиа разведку. Кроме того в Восточной Пруссии находится крупнейший немецкий учебный центр по подготовке подводников и советские корабли будут двигаться на запад только по узкому Финскому заливу, их и искать как конвои в Атлантике нет нужды-это равносильно самоубийство для наводных кораблей РККА.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо как мокрое полотенце.

Марк Твен.

Submitted by Андрей Толстой on ср, 11/03/2015 - 02:04.

Уважаемый коллега, NF,

Малые глубины Балтийского моря, вещь обоюдоострая. Мины ставить одно удовольствие, но и вражеская ПЛ, на малых глубинах весьма уязвима. Поэтому, траление и еще раз траление, противолодочная завеса и авиаразведка с включением авиаотряда "убийц субмарин" тех же "Каталин". А кроме того, я предлагаю построить, очень дешевый линкор из того, что под рукой. По замыслу, он должен быть как минимум раза в три дешевле "амбициозных линкоров Сталина". А все три "линкора для бедных" должны на порядок, быть дешевле "Большой сталинской четверки". Если и погибнет, то грустно, но не страшно, фатального ущерба Балтийскому флоту не будет. Корабли и предназначены для войны, а не музея. Тут, главное, что бы цена не была слишком большой и люди успели спастись, а остальное неважно.

С уважением Андрей Толстой

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on ср, 11/03/2015 - 15:57.

"Малые глубины Балтийского моря, вещь обоюдоострая. Мины ставить одно удовольствие, но и вражеская ПЛ, на малых глубинах весьма уязвима."

На Балтике с обнаруженим подводных лодок из за сложной гидрологии не всё так просто. Во всяком случае гораздо сложнее чем на Средиземном море. И на Балтике вполне можно обойтись малыми и средними подводными лодками.

"Поэтому, траление и еще раз траление, противолодочная завеса и авиаразведка с включением авиаотряда "убийц субмарин" тех же "Каталин".

Противник тоже не будет сидеть сложа руки и вместо вытраленных минных заграждения будут выставлены новые. Это уже проходили в годы ПМВ когда немеццкких ВМФ имевший подавляющее превосходство в силах неделями и месяцами из за выставленных русским флотом минных заграждений неделями имесяцами топтался почти на одном месте.

"А кроме того, я предлагаю построить, очень дешевый линкор из того, что под рукой. По замыслу, он должен быть как минимум раза в три дешевле "амбициозных линкоров Сталина". А все три "линкора для бедных" должны на порядок, быть дешевле "Большой сталинской четверки". Если и погибнет, то грустно, но не страшно, фатального ущерба Балтийскому флоту не будет. Корабли и предназначены для войны, а не музея. Тут, главное, что бы цена не была слишком большой и люди успели спастись, а остальное неважно."

Коллега. Куда более нужными для Балтийского флота РККА были нужны лёгкие корабли оптимизированные для действий на Балтике. На пример торпедные катера с дизельными силовыми установками, подобные немецким, которые имели значительно большую дальность плавания и устойчивость к повреждениям. А так же тральщики, сторожевые корабли и отвечающая требованиям времени морская авиация-как раз на этом настаивал перед войной нарком флота Н.Г.Кузнецов. « Так эти крейсера у немцев от того и уцелели что немцы старались держать их как можно дальше от союзной авиации, а при наступлении в Прибалтике эти корабли чувствовали себя относительно защищенными потому что ВВС Балтфлота не умели как следует бороться с подобными кораблями. Да и немецкая авиация эти корабли прикрывала». Но если не может, советская авиация, значит может справится корабль помощнее. Т.е. опять та же «охренительно большая канонерская лодка, сиречь - линкор для бедных». Посылать против «Ойгена» корабль слабее, изощренный способ самоубийства. Причем, «нашему линкору» даже не надо вступать в бой. Лишь известие о его выходе, враз вызовет у капитана «Ойгена» желание оказаться, где-нибудь в Киле. И если он сохранит пару наших дивизий в Прибалтике от разгрома, его задача полностью будет выполнена. А кроме того атаковать немецкие порты и военно-морские базы, только авиацией, тральщиками, торпедными катерами и сторожевыми кораблями, как то не комильфо. Тут, то наш недо-линкор и пригодится. А вся вышеперечисленная, полезная мелочь как раз и будет его прикрывать. А может быть и он её. Если бой с «Ойгеном» все же состоится. То пока наш «недо-линкор» и авиация связывает «Ойген» боем, торпедные катера, построенные «подобно немецким» (С) и на сэкономленные денежки, вполне могли подскочить в горячке боя, к тому же «Ойгену» и всадить ему в борт, что-нибудь особо мощное и торпедообразное и даже успеть смыться. Малые силы на Балтике бессмысленны, но строить супер флот на Балтике то же не гут. А вот сочетание одного мощного, но не слишком большого корабля, одного плохонького эскортного авианосца и огромной кучи всей крайне полезной мелочи, включая пару легких крейсеров, эсминцы, пару, а то и тройку кораблей ПВО, плюс морская авиация и подводные лодки, включая малые, это было бы к 1941г, а лучше к 1944г. нам очень полезно. Но опять же все это послезнание. Кстати, если бы у нас на Северном ТВД была парочка таких недо-линкоров, способных прикрыть, конвои, то из США, вполне, можно было пригнать торпедные и патрульные катера, сторожевые корабли, и всякую военно-морскую мелочь, которую, можно протащить на Балтику, Беломоро-Балтийским каналом.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on Thu, 12/03/2015 - 15:55.

"Единственный вопрос который гложет меня. Каковы были финансовые потери от гибели союзных и наших конвоев? Я где-то встречал, цифры, да вот запямятовал где."

Этих данных у меня тоже нет. В имеющейся у меня книге Гросс адмирала К. Дёница стоимость грузов не приводится. Сейчас я потихоньку перечитываяю эту книгу еще раз. Там в основном данные о потерях тоннажа и немецких подводных лодок. В еще одной по случаю доставшейся мне книге тоже в основном рассказывается о развитии немецкого ВМФ в годы войны.

"И интересно, в качестве альтернативы, могли бы мы приобрести небольшой, устаревший линкор, модернезировать его, например в Англии и перегнать на СФ? Или построить самим? Или пару линкоров? И во сколько бы это обошлось? Или прикупить по сходной цене, что нибудь у итальянцев?" и 28 апреля 1944 года с очередным конвоем отправлены в Англию на пароходе «Новая Голландия». 7 мая моряки прибыли на ВМБ Гринок близ Глазго , откуда по железной дороге добрались до ВМБ Розайт , где стоял линкор. Начались работы по ремонту корабля и подготовке команды. Линкор оказался в относительно приличном состоянии, хотя были обнаружены дефекты в гидравлике. Также выявились большой расстрел стволов главного калибра и отсутствие фугасных снарядов. Командование отряда поставило вопрос о смене лейнеров и об обеспечении корабля фугасными снарядами.

30 мая состоялась церемония передачи корабля. В 11 часов 15 минут на его мачте взвился советский военно-морской флаг. С этого момента корабль стал называться «Архангельск».

В течение лета линкор выходил в море для учебных стрельб и совместной практики с другими кораблями. 17 августа «Архангельск» с конвоем JW-59 вышел из Скапа-Флоу на Оркнейских островах в Ваенгу (нынеСевероморск). Сначала линкор с восемью эсминцами держался вместе с конвоем, подвергшимся нескольким атакам подводных лодок, а затем, увеличив ход, оторвался от конвоя и следовал к северу от него, также отражая атаки подводных лодок. 24 августа, пройдя 1880 миль, линкор благополучно прибыл в Ваенгу, где стал флагманом созданной из переданных кораблей эскадры.

До конца войны линкор не покидал Кольского залива. Единственный раз главный калибр «Архангельска» выстрелил холостым залпом в День Победы. Сентябрь и декабрь 1944 года «Архангельск» провел, в основном, стоя на якоре, а в ноябре имел 10—12 ходовых суток (непродолжительные выходы из базы в пределах Кольского залива для боевой подготовки: учебных стрельб зенитными калибрами, радиодальномерных учений и тому подобного). Наибольшее ходовое время за год — 40 суток — корабль имел в 1945 году, за это время он прошел 2750 миль, а в дальнейшем эксплуатировался вдвое менее интенсивно, периодически выходя для отработки учебно-боевых задач в Баренцево и Белое моря.

Насколько я помню, основная идея передачи "Архангельска" была в том, что немецкий флот мог (теоретически) устроить нападение на Мурманск и Архангельск своими оставшимися тяжелыми кораблями. Такой выход был бы граничащим с самоубийством, но мог бы нанести тяжелейший урон портовой инфраструктуре и парализовать поставки северным маршрутом. "Архангельск" был гарантией от подобного.

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Submitted by on Thu, 12/03/2015 - 16:17.

Так немцы могли и при помощи авиации атаковать по крайней мере Мурманск. И при помощи подводных лодок по пытаться выставить минные заграждения на подходе к Мурманску и Архангельску. К тому же в это время, 1944 год, "Шарнхорст" уже был потоплен, "Тирпиц" англичане основательно повредили, а немецкие тяжелые крейсера имели мизерное количество топлива которое серьюзно ограничило применение этих кораблей. На сколько мне известно "Архангельск" был передан СССР в счет каких то там репараций с учетом доставшегося союзником итальянского ВМФ.

Если бы "Марат" находился не в гавани

то не факт, что аССы Люфтвафли вообще попадут по нему 1000-кг фугаской. Избежать ударов с воздуха может только активно маневрирующий корабль.

на Черном море тяжелые совесткие корабли позже перебазировали как можно дальше от немцев и они выходили в море очень редко.

В море они выходили редко потому, что для выполнения боевой задачи им надо было или разгружаться в Севастополе, или стрелять по врагу на суше, стоя на месте. В любом случае именно тогда (а не во время плавания) они становились жертвами налетов.

из за которых корабли советского балтийского флота не имели возможности выходить в море почти всю войну.

Та же картина: они не выходили в море, потому как делать им там было особо нечего (что в открытом море, что у берега!). Надводные корабли КБФ не имели адекеватных задач, кроме поддержки десантов и войск на берегу. Когда в 1944 г. эти наступления и десанты стали практиковаться активнее, флоту нашлась работа (и именно тогда он более всего и пострадал от мин).

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Можно выстроить себе трон на штыках, но нельзя на него сесть!

лучший корабль ВМФ СССРЛегкий артиллерийский крейсер «Мурманск» проекта 68-бис. Крейсер красавец. Любимый крейсер Главкома ВМФ СССР Горшкова С.Г., который, посещая Северный флот, не упускал случая побывать на нём. Корабль, богатый своей историей, известный своими «крейсерскими» порядком и дисциплиной. Один из немногих на Северном флоте, которому довелось посетить не один иностранный порт в советские времена. Вряд ли найдётся еще одина военный корабль, который за свою историю прошёл такое количество миль, что равно почти одиннадцати кругосветным путешествиям по линии экватора. Служба на крейсере «Мурманск» считалась почётом и была мечтой многих моряков-североморцев. Недаром и поныне история этого замечательного корабля вызывает неподдельный интерес.

После Великой Отечественной войны в СССР начинается разработка программы строительства и возрождения Военно-Морского Флота, сильно «потрёпанного» за суровые годы. Программой предусматривается и строительство принципиально новых лёгких артиллерийских крейсеров проекта 68-бис. Закладки корпусов осуществлялись на судостроительных заводах Ленинграда, Николаева и Молотовска.

Первым в 1952 году со стапелей сошёл легкий крейсер «Свердлов», внесший не меньший вклад в дело прославления Советского Флота, чем другие корабли. Последним, четырнадцатым по счёту, сошёл корабль, названный «Мурманск».

Крейсер заложен в 1953 году в южном доке завода в г. Молотовске (ныне Северодвинск) Архангельской обл. Сразу включен в состав 81 бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей Беломорской военной флотилии.

Для постройки Мурманска» используются днищевые конструкции крейсера «Козьма Минин», который закладывался на заводе в г. Ленинграде. После того, как этот завод перешёл на постройку крупных танкеров, конструкции крейсера перевели по Беломоро-Балтийскому каналу в Молотовск.

1955 год. Знаменательный год в истории Северного флота. В этом году,впервые осуществлён старт баллистической ракеты с подводной лодки, у о. Новая Земля впервые испытана торпеда с ядерной боевой частью,заложена первая советская атомная подводная лодка, и в этой череде событий оказался лёгкий крейсер «Мурманск». В этом же году, он спущен на воду и на крейсере впервые поднят Военно-Морской флаг СССР.

Формирование экипажа крейсера началось до его спуска на воду.Офицерский состав набирался из состава кораблей Северного и Черноморского флотов, а также из выпускников военно-морских учебных заведений. Старшинский и рядовой состав набирался из личного состава кораблей Черноморского флота, имеющих, в основном, опыт службы на кораблях данного проекта.

В 1956 году на Северном флоте начинаются преобразования, в эскадре СФ создаётся

вторая дивизия крейсеров, в которую включается и легкий крейсер «Мурманск». У крейсера появляются шефы труженики Мурманского тралового флота.

В это же время полным ходом идёт и реорганизация на всём Военно-Морском Флоте. Новые корабли получают новое, ракетное вооружение. Начиная с 1954 года, по требованию Первого Секретаря ЦК КПСС разрабатывается программа десятилетнего строительства Флота. Принятие её проходит «со скрипом». Она долго не утверждалась, исправлялась, дополнялась. Никита Сергеевич хотел видеть Флот атомным и ракетным. В основном подводным. Обстановка усугублялась и тем, что Хрущев Н.С., на первых порах, пользовался поддержкой Министра Обороны Жукова Г.К.. Оба относились к Флоту, мягко говоря, недружелюбно. Все доводы флотского руководства о недопустимости нарушения дисбаланса в строительстве, что флоту нужны корабли разных классов и видов натыкались на «стену» непонимания. Спорить с высшим руководством страны, в то время было трудно… Особенно жаркие споры велись вокруг решения о том, нужны ли нашему государству авианосцы. Мнения были разные, от понимания, что они нам действительно нужны, до их полного отрицания. Строить или не строить авианосцы ещё предстояло только решить, а судьба уже построенных артиллерийских кораблей была решена. На Флоте начинается сокращение. Увольняются квалифицированные кадры, прекращается строительство недостроенных и отправляются на металлолом уже построенные корабли. Всего, за период с 1955 по 1958 годы, было порезано и пущено на металлолом 240 кораблей и судов. Нависла угроза и над лёгким крейсером «Мурманск», только что вступившим в строй. С народными деньгами тогда не считались.

В марте 1957 года на эскадре СФ проходит инспекторская проверка Министерства Обороны ССССР под руководством Маршала Советского Союза Малиновского. Как бы издеваясь над крейсером, его, напоследок, посылают участвовать в артиллерийских стрельбах главным и универсальным калибрами по воздушной цели, летящей «на пониженной высоте». Стрельба проводилась исключительно радиолокационным способом наведения. Крейсер не подкачал, получил оценку «Отлично». Но уже в апреле на нём начинаются работы по подготовке к ремонту и консервации. Сокращается экипаж. Из 1270 человек на нем остается 925. Часть экипажа досрочно увольняется в запас или переводится на другие корабли. Корабль выходит из состава действующих.В сентябре 1957 г. крейсер переводится в состав 176-й бригады резерва кораблей эскадры СФ, переходит на новое место базирования в губу Сайда, где становится на бочки. Начинаются работы по его консервации. С декабря 1957 г. корабль переходит на новый штат и на нем остается экипаж только в 495 человек…

1961 год. Начинается пересмотр политики в отношении артиллерийских крейсеров. Соединённые Штаты усиливали свое влияние на просторах Мирового океана. Созданный в 1948 г. шестой оперативный флот ВМС США постоянно барражировал в Средиземном море, демонстрируя свою силу. Возросшая возможность вероятного противника по организации внезапного нападения на СССР с морских направлений, потребовали от руководства нашего ВМФ поиска новых подходов и принципов совершенствования форм и методов применения сил флота, направленные на предотвращение такого нападения. Начинает складываться и неуклонно совершенствоваться организация управления силами ВМФ в океане, которая привела к необходимости включения в их состав специализированных кораблей управления. Для этого крейсеры проекта 68-бис подходили как нельзя лучше. Крейсер «Мурманск» начинает «оживать». В соответствии с Директивой ГК ВМФ СССР 1961 года корабль переходит в п. Роста для ремонта и расконсервации, переводится на новый штат и включается в состав шестой дивизии ракетных кораблей. Численность экипажа начинает пополняться.В июле 1962 года крейсер уже приступает к отработке основных задач. Возрождается боевая подготовка.

Начинается и его боевая деятельность. С июля 1963 г. «Мурманск» впервые участвует в командно-штабном учении с участием флотилии атомных подводных лодок, эскадры дизельных подводных лодок и авиации флота, под командованием Командующего СФ адмирала Владимира Афанасьевича Касатонова. А после учений, проходивших в августе, крейсер со спецзаданием, с резервным экипажем атомной подводной лодки на борту, уходит в свой первый дальний поход,в Атлантику. В течение 1964 года корабль несколько раз выходит в дальние походы в составе отряда боевых кораблей, с выполнением учебных стрельб.

С 1964 года крейсер начинает и свои международные визиты. Так, совместно с эскадренным миноносцем «Настойчивый» октябре1964 года крейсер, по приглашению Правительства Норвегии впервые находился с официальным визитом в Норвегии, в порту Тронхейм. Участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных освобождению Норвегии войсками Карельского флота и моряками Северного флота.

По возвращению из Норвегии боевая деятельность крейсера продолжилась. Шёл разгар «холодной войны». Северный флот бдительно нёс службу по охране северных рубежей, которые пытались нарушить Соединённые Штаты Америки, пытаясь спровоцировать столкновения. Дважды, в 1965 г. и в 1967 г. крейсер «Мурманск» выходил в Карское море на перехват и пресечение попыток американских военных ледокольных пароходов пройти нашим Северным морским путем на восток.

В 1965 г. крейсер «Мурманск» по итогам боевой и политической подготовки становится «Отличным» среди крейсеров и с тех пор регулярно поддерживал это высокое звание.

В мае 1967 года крл «Мурманск» находился в г. Северодвинске, где удостоился чести

принять на борт Правительственную делегацию,на крейсере совершают переход из г. Северодвинска в губу Западная Лица Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и сопровождающие лица.А в октябре корабль был награждается Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР за

второе место в ВМФ по состязательной артиллерийской стрельбе на приз Главкома ВМФ.

С декабря 1967 г. по сентябрь 1968 г. крейсер находился в Кронштадтском морском заводе в текущем ремонте. На нём была произведена замена главного паропровода и поставлена новая, на тот момент, РЛС обнаружения воздушных целей «Киль». По окончании ремонта корабль прошел, ходовые испытания и сдал первую курсовую задачу. После отработки задач крейсер удостоился чести участвовать в параде кораблей дважды Краснознамённого Балтийского флота на Неве в г. Ленинграде, где находился с октября по ноябрь 1968 года. По возвращении в родную базу корабль входит в состав, сформированной в феврале, седьмой оперативной эскадры Северного флота и становится её флагманом.

В июне 1967 года, в связи с началом Арабо-Израильского военного конфликта, для поддержания интересов СССР в Средиземноморском регионе, в противовес шестому флоту США, создается пятая оперативная средиземноморская эскадра. В состав эскадры входили подводные лодки и надводные корабли. Состав был сменный и состоял из боевых единиц Черноморского, Балтийского и Северного флотов. В состав эскадры был включен и крейсер «Мурманск» в качестве корабля управления. С марта по май 1969 г. и с августа по октябрь 1969 г. он находился на боевой службе в Северной Атлантике и Средиземном море. В марте 1969 г., являясь кораблем управления в составе седьмой оперативной эскадры СФ, участвует в сопровождении эскадры ДПЛ на первую длительную восьмимесячную боевую службу в Средиземное море. Подводные лодки, двумя кильватерными колоннами, в окружении кораблей эскадры вышли в открытое море. Ширина отряда по фронту составляла десять миль. Советский Северный флот демонстрировал свою силу и право называться океанским флотом. Зрелище было впечатляющим. Движение советской «Армады» вызвало переполох и нервозность во всём мире.

С марта по апрель 1971 г., находясь на боевой службе в Средиземном море, посещает с деловым визитом порт Дубровник Социалистической Федеративной Республики Югославия, после чего возвращается в родную базу. А с ноября 1971 г. крейсер снова уходит в дальний поход, начиная движение на Черноморский флот для ремонта в г. Севастополь. Однако получает приказ Главного штаба ВМФ СССР о присоединении к

пятой Средиземноморской эскадре для участия в боевой службе и учении «Узел» в Тирренском море, которые проходили с ноября по декабрь 1971 г.. После учений, корабль заходит в г. Севастополь и становится в судоремонтный завод им. Орджоникидзе.

В сентябре 1973 года крейсер снялся с якоря и начал движение в родную базу, в г. Североморск. Однако снова получает приказ о следовании в зону боевых действий в район Арабо-Израильского конфликта в Средиземном море. В зоне фактических боевых действий находится по ноябрь 1973 г. За это время корабль выполняет артиллерийские стрельбы и боевые упражнения по ПВО, РЭП и минным постановкам.

Дальнейшая служба крейсера продолжала складываться успешно и, казалось, что он «обречён» быть вечным и успешным. За 1974 год, продолжая свою боевую деятельность, участвует в учениях «Амбразура», «Омега» и «Арктика-74». В связи с переклассификацией, с января 1976 г. легкий крейсер «Мурманск» стал относиться к классу просто крейсеры. С мая 1978 г. совместно с БРК «Смышленый» «Мурманск» находится с официальным визитом во Франции, в порту Бордо. В 1981 году участвует в крупномасштабных учениях «Запад-81». А в 1982 г. становится в средний ремонт на в п. Роста и входит в состав отдельной бригады подводных лодок.

За время своей службы с 1955 по 1982 годы крейсер «Мурманск» прошёл 242703 мили! Был награждён: Переходящим Красным Знаменем Мурманского областного комитета ВЛКСМ и призом-моделью Маяка со знаками воинской доблести, а комсомольская организация крейсера занесена в Книгу Почёта комсомольцев и молодёжи Флота.

Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. Памятное Знамя оставлено на вечное хранение как символ воинской доблести.Начиная с 1964 года и до окончания своей боевой деятельности крейсер практически ежегодно награждался Кубками и грамотами как Главнокомандующим ВМФ СССР, так и командующим Северным флотом за отличную и хорошую артиллерийскую стрельбу. Одни его звания говорят о многом: «Лучший корабль среди крейсеров», «Лучший надводный корабль Северного флота», «Лучший корабль ВМФ СССР»!

В 1989 году корабль выполнил последние в своей истории, артиллерийские стрельбы. По результатам стрельб объявлен ЛУЧШИМ кораблём по артиллерийской подготовке среди всех кораблей Военно-Морского Флота СССР и награждён переходящим Кубком Главнокомандующего ВМФ. Казалось, что крейсер говорит: «Я ещё не стар, я на многое способен…» Но уже в декабре 1989 года он окончательно выводится из боевого состава и консервируется…

В декабре 1992 года крейсер «Мурманск» окончательно расформировывается.

В свой последний поход крейсер вышел под буксирами, в конце 1994 года. Предстояла его разделка на металлолом в Индии, куда он был продан. Не даром моряки говорят, что корабль это живое существо. Корабль, пропитанный мужеством и духом матросов и офицеров, морскими ветрами чувствует всё. Крейсер не желал покидать родных берегов. Его уводили в последний поход, как скот уводят на убой на аркане. Родные воды Баренцева моря тоже не хотели расставаться с тем, с кем провели не один десяток лет. Море яростно боролось за него. Рвало и метало, обрывая стальные тросы, опутавшие могучее тело. И, добившись своего, оно взяло крейсер в свои объятья, не подпуская к нему никого… Бережно поставило его на отмель, позволив грустно взирать на мир пустыми «глазницами» его орудий…

И поныне этот исполин, эта гордость Советского Флота,у норвежских берегов, у мыса Нордкап, как бы вопрошая своим видом: «За что со мной так поступили?»

Флоты

:

Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот, Тихоокеанский флот.

Флотилии

:

Каспийская флотилия, Камчатская флотилия разнородных сил, Приморская флотилия разнородных сил.

Оперативные эскадры:

5-я Средиземноморская эскадра кораблей ВМФ, 7-я оперативная эскадра, 8-я оперативная эскадра, 10-я оперативная эскадра, 17-я оперативная эскадра.

Военно-морские базы:

Ленинградская ВМБ, ВМБ Балтийск, Рижская ВМБ, Лиепайская ВМБ, Таллинская ВМБ, ВМБ Свиноустье, Беломорская ВМБ, Иоканьгская ВМБ, Печенгская ВМБ, Новоземельская ВМБ, Карская ВМБ, Севастопольская ВМБ, Одесская ВМБ, Крымская ВМБ, Новороссийская ВМБ, Николаевская ВМБ, Очаковская ВМБ, Потийская ВМБ, Керченско-Феодосийская ВМБ, Находкинская ВМБ, Владимиро-Ольгинская ВМБ, Совгаваньская ВМБ, Южно-Сахалинская ВМБ, Порт-Артурская ВМБ.

Подводный флот ВМФ СССР в своем составе имел:

Флотилии подводных лодок:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 11-я.

Эскадры подводных лодок:

9-я, 11-я, 12-я, 14-я, 20-я.

Дивизии подводных лодок:

3-я, 6-я, 7-я (первого формирования), 7-я (второго формирования), 8-я, 10-я, 11-я, 13-я, 14-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 24-я, 25-я, 27-я, 31-я, 33-я (первого формирования), 35-я, 37-я отдельная, 40-я, 41-я, 45-я, 50-я.

Бригады подводных лодок:

8-я отдельная, 14-я отдельная, 18-я отдельная, 22-я, 25-я, 27-я отдельная, 28-я отдельная, 29-я отдельная, 37-я отдельная, 40-я отдельная, 42-я отдельная, 46-я, 49-я отдельная, 58-я, 69-я, 96-я, 140-я отдельная, 151-я, 152-я отдельная, 153-я, 154-я отдельная, 155-я отдельная, 156-я, 157-я отдельная, 158-я, 159-я, 161-я, 162-я отдельная, 187-я, 211-я, 212-я, 297-я.

Бригады строящихся, ремонтирующихся и учебных подводных лодок:

39-я, 48-я отдельная, 68-я отдельная, 85-я, 104-я, 119-я, 180-я, 203-я отдельная, 206-я отдельная, 339-я отдельная.

Надводный флот ВМФ СССР в своем составе имел:

Дивизии и бригады крейсеров:

2-я, 5-я, 12-я, 14-я, 15-я, 32-я, 44-я, 50-я, 82-я.

Дивизии ракетных кораблей:

6-я, 12-я.

Дивизии противолодочных кораблей:

2-я, 30-я.

Дивизии эскадренных миноносцев:

20-я, 32-я.

Дивизии морских десантных сил:

22-я, 37-я, 39-я.

Дивизии ОВРа:

19-я, 23-я, 24-я, 30-я, 64-я.

Дивизии торпедных катеров:

41-я, 51-я.

Дивизии и бриг. строящихся и ремонтирующихся кораблей:

55-я, 101-я, 146-я.

Бригады ракетных кораблей:

128-я, 150-я, 175-я.

Бригады противолодочных кораблей:

11-я, 21-я, 70-я, 183-я.

Бригады эскадренных миноносцев:

76-я, 120-я, 121-я, 122-я, 128-я, 150-я, 170-я отдельная, 172-я, 175-я, 178-я, 187-я, 188-я.

Бригады десантных кораблей:

14-я, 71-я, 120-я, 121-я, 197-я.

Бригады ОВРа:

78-я, 98-я.

Бригады вспомогательных судов:

16-я.

Согласно боевому уставу, ВМФ предназначался для поражения объектов военного и военно-экономического назначения на территории противника, разгрома его ВМС на океанских и морских театрах военных действий, а также для содействия наземным войскам на приморских направлениях.

Эти задачи включали:

- разрушение административно-политических и военно-промышленных центров, военных и других объектов противника;

- уничтожение группировок ВМС противника;

- нарушение его морских перевозок;

- обеспечение боевой устойчивости ПЛАРБ (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения - РПК СН по классификации СССР);

- обеспечение высадки морских десантов;

- оборона районов базирования флота и своих морских коммуникаций;

- содействие войскам в операциях на приморских театрах военных действий.

ВМФ СССР состоял из морских стратегических ядерных сил (МСЯС) и морских сил общего назначения (МСОН). МСЯС являлись составной частью стратегических ядерных сил страны (вместе с РВСН). Они включали ПЛАРБ (РПК СН) и силы и средства их обеспечения.

МСОН предназначались для решения задач в операциях флотов.

Подводные силы

- ударная сила ВМФ СССР, способная контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям. В зависимости от основного вооружения подводные лодки подразделялись на ракетные и торпедные, а по виду энергетической установки - на атомные и дизель-электрические. Основной ударной силой ВМФ были атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами. Эти корабли постоянно находились в различных районах Мирового океана, готовые к немедленному применению своего стратегического оружия. Подводные атомоходы, вооруженные крылатыми ракетами класса «корабль - корабль», были нацелены в основном на борьбу с крупными надводными кораблями противника. Торпедные атомные подводные лодки использовались для нарушения подводных и надводных коммуникаций противника и в системе обороны от подводной угрозы, а также для эскортирования ракетных подводных лодок и надводных кораблей.

Использование дизельных подводных лодок (ракетных и торпедных) связывалось главным образом с решением типовых для них задач в ограниченных районах моря.

Оснащение подводных лодок атомной энергетикой и ракетно-ядерным оружием, мощными гидроакустическими комплексами и высокоточным навигационным вооружением наряду с комплексной автоматизацией процессов управления и созданием оптимальных условий жизнедеятельности экипажа существенно расширило их тактические свойства и формы боевого применения.