Смертная казнь [История и виды высшей меры наказания от начала времен до наших дней] Монестье Мартин

Обезглавливание

Обезглавливание

Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трех невинно осужденных. Картина Ильи Репина. 1888 г. D.R.

Обезглавливание заключается в перерубании шеи, то есть в отделении головы от туловища. Отсечение части тела - по сути, всего лишь членовредительство, но значение отсекаемого органа таково, что это увечье приводит к немедленной смерти.

С точки зрения разнообразия и жестокости методов наказания, обезглавливание всегда считалось «простой казнью». Оно существовало в Азии и на Востоке задолго до христианской эры. Можно даже утверждать, что этот способ возник еще в бронзовом веке одновременно с появлением холодного оружия. Суды в древности приговаривали к обезглавливанию, когда преступление не подпадало под наказание сожжением, удушением или забиванием камнями. Один из дошедших до нас барельефов свидетельствует, что в Египте обезглавливание было известно уже при Рамзесе II.

Обезглавленный ребенок. Китай. 1943 г. Фото «Кейстон».

По иудейскому Второзаконию (пятая книга Пятикнижия, краткое изложение Закона Божьего) обезглавливанием карали некоторые виды преступлений.

Когда правитель Иудеи Ирод Антипа пообещал своей племяннице Саломее, дочери тетрарха Галилеи Ирода Филиппа, любую награду за танец и она потребовала у него голову святого Иоанна Крестителя, того обезглавили по действовавшим в царстве установлениям.

В Риме «смерть от железа» почти сразу стала прерогативой аристократии. Христиан обычно отдавали на растерзание хищникам или распинали, за исключением римских граждан, которых обезглавливали.

Так, Цецилия, впоследствии причисленная к лику святых, и ее муж Валер были родом из знатных патрицианских семей, и им отрубили головы. Неумелый ликтор не смог с трех раз отрубить голову Цецилии. По закону запрещалось наносить больше трех ударов, и палач оставил ее истекать кровью. Молодая женщина умирала три дня.

Римская патрицианка святая Фелиция воспитала семерых сыновей в христианской вере. На нее донесли, она отказалась отречься и была приговорена к смерти вместе со всеми своими детьми: троих, как и ее саму, обезглавили.

Другой известный пример - история святых мучеников братьев Иоанна и Павла, которые служили в охране при дворе Констанции, дочери императора Константина. Когда Юлиан Отступник взошел на трон, они отошли от дел. Их осудили на смерть за христианскую веру, но они были римскими гражданами и потребовали, чтобы суд состоялся в Риме. Обоих обезглавили ночью: император боялся, что публичная казнь вызовет беспорядки в Риме.

Римляне отрубали головы плененным воинам вражеских армий. Гравюра. XVIII в. Частн. кол.

Были обезглавлены святой Плацид, святая Люция, святой Кристоф и десятки других христианских мучеников.

Даниэль-Ропс в «Истории Христианской церкви», цитируя одного древнего автора, рассказывает, как однажды число «праведников», то есть христиан, которым предстояло перерезать горло, ужаснуло палача, опасавшегося, что его рука и меч могут не выдержать. Палач выстроил мучеников в ряд, «чтобы в яростном порыве рубить головы жертв одну за другой. Он придумал эту систему, чтобы не делать пауз в своей кровавой работе, ведь если бы он наносил удары, не сходя с места, нагромождение трупов стало бы ему помехой».

В правление императоров-христиан обезглавливание стали применять чаще, заменив им распятие, оставленное в память о мучениях Христа.

Некоторые «отсекатели» вошли в историю своей приверженностью к этому виду казни. Так, Карл Великий, «обращая» саксонцев, обезглавил в Вердене более четырех тысяч человек.

Ричард Львиное Сердце в Святой Земле лишил голов две с половиной тысячи мусульман под тем предлогом, что выкуп за них заплатили недостаточно быстро.

В 1698 году Петр I приказал обезглавить несколько сот взбунтовавшихся стрельцов. Он и его приближенные собственноручно казнили десятки человек.

Во Франции герцог де Гиз, пленивший почти всех сторонников Годфруа де Ла Реноди, приказал обезглавить несколько десятков протестантов в Амбуазе.

Но «пальма первенства», если можно так выразиться, принадлежит китайскому императору Цинь Ши-хуанди, строителю Великой стены, который в 234 году до нашей эры приказал отрубить сто тысяч голов, дабы укрепить свою власть.

Практика усекновения голов существовала и в Африке. В XIX веке некий Эшар, которого цитирует Ролан Вильнев, был приглашен на коронацию короля Беганзина в Дагомее и оставил подробное описание действа: «Меня усадили на высоком помосте, напротив которого были выложены ряды человеческих голов. Вся земля на площади пропиталась кровью. Это были головы пленников, над которыми вволю поупражнялись заплечных дел мастера… Этим дело не кончилось! Принесли двадцать четыре большие корзины, в каждой сидел живой человек. Корзины поставили перед королем, а потом одну за другой сбросили с помоста вниз на площадь, где танцевала, пела и вопила жаждавшая крови толпа… Любой дагомеец, которому повезло схватить жертву и отрезать ей голову, мог тут же обменять ее на связку раковин… В конце церемонии привели еще три группы пленников: им отрезали головы зазубренными ножами, чтобы продлить мучения».

Семьсот казней в год

Напомним, что холодное оружие использовалось не только для быстрого и окончательного перерубания шеи. На Востоке и в Азии, главным образом в Индии, Китае и Персии, его применяли для предсмертных пыток.

Человеку сначала наносили довольно глубокие раны или «надрубали» шею, а умерщвляли, медленно отпиливая голову мечом. Острое лезвие совершало бесчисленное множество возвратно-поступательных движений, постепенно погружаясь в плоть под тяжестью собственного веса.

Казнь графа Эгмонта. Зачастую одного удара оказывалось недостаточно. Гравюра Берже. Частн. кол.

В Европе обезглавливание никогда не являлось пыткой и осуществлялось примерно одним и тем же способом. Все европейские летописи содержат многочисленные описания таких казней.

В Англии, России и многочисленных немецких княжествах головы рубили топором, во Франции, Италии, Испании - мечом. Арабы предпочитали саблю. В общем, можно сказать, что северные страны предпочитали топор, латинские - меч.

В Англии, в правление Генриха VIII, происходило более семисот казней в год, две трети совершались топором. Сам монарх не колеблясь отправил на плаху двух из шести своих жен - Анну Болейн и Катерину Говард.

В 1554 году по приказу Марии Тюдор топором отрубили головы семнадцатилетней принцессе Джейн Грей, ее мужу и отцу. В 1587 году топор лишил жизни Марию Стюарт, королеву Шотландии, обезглавленную в тюрьме по приказу своей кузины Елизаветы I. И опять-таки топором в 1649 году на площади перед Уйатхоллом казнили Карла I Стюарта.

Душа к работе не лежит

Казнь Якова Шотландского, герцога Монмауса, в 1685 году на Тауэрхилл была ужасна. «Первым ударом палач лишь ранил законного сына Карла II. Монмаус поднял голову и с упреком взглянул на палача Джона Кеча. Тот нанес три удара подряд, но судорожно бьющуюся голову так и не удалось отделить от туловища. В толпе раздались крики. Палач выругался и бросил топор со словами: «Сердце не лежит». Шериф приказал ему продолжать. Толпа угрожала подняться на эшафот и разобраться с Кечем. Он поднял топор, нанес еще два удара, но и этого оказалось недостаточно. Ему пришлось воспользоваться ножом, чтобы отделить наконец голову герцога».

К началу XVIII века обезглавливание в Великобритании постепенно уступило место повешению. В России отсечение головы отменила Екатерина Великая, а в Германии, в рейнских землях, топор применяли еще в начале XIX века. К нему вернулись при Третьем рейхе - нацисты использовали его наряду с гильотиной и повешением. Именно топором казнили, например, Ван Дер Люббе, обвиненного в поджоге Рейхстага. До 1945 года этим древним способом были казнены сотни осужденных.

В Малине (территория современной Бельгии), по свидетельству архивных документов, в период между 1370 и 1390 годами из шестисот семидесяти пяти казней двести семьдесят семь были осуществлены при помощи топора.

Во Франции топор тоже использовали, но, как и в Италии, там быстро провели грань между топором и мечом. Приговоренных дворянского сословия постепенно избавили от топора, применявшегося для казни простолюдинов, предоставив им право умирать от меча, благородного оружия. Со временем обезглавливание, к которому изначально приговаривали выходцев из всех слоев общества, стало привилегией дворянства, топор окончательно ушел в прошлое, а разночинцев стали отправлять на виселицу или колесовать.

В итоге обезглавливание применяли все реже, а в начале XVIII века исчез и призванный внушать ужас обычай, когда палач разрубал обезглавленное тело на четыре части, которые вывешивали у главных ворот, тогда как голову водружали на столб на месте казни.

Принять смерть не от клинка, а любым иным способом считалось в Европе унизительным. Брантом пишет, что Франциск I, недовольный поведением некоторых придворных, пообещал «безжалостно» вешать тех, кто бесчестит дам.

О «благородности» обезглавливания свидетельствует и дело Хорна. Граф Анри де Хорн, внук принца де Линя и кузен регента, завлек в ловушку биржевого игрока под предлогом покупки акций на сто тысяч экю. Хорн с сообщником убили и ограбили этого человека. Их арестовали. Когда убийство было доказано, попавшие в неловкое положение судьи решили проконсультироваться с регентом, но тот объявил: «Пусть свершится правосудие». Тот факт, что убитый был евреем, по мнению графа, оправдывал его. Судьи были убеждены, что регент помилует родственника, и приговорили обоих к колесованию: так тогда казнили за подобные преступления. Семьи осужденных быстро поняли, что на помилование рассчитывать не стоит, и потребовали, по крайней мере, приговора к обезглавливанию, поскольку колесование считалось самой позорной казнью и бесчестье ляжет пятном на семьи и даже на самого регента, ведь он тоже связан с графом Хорном. Регент возразил цитатой из Корнеля: «Постыдно преступление, а не эшафот».

Обезглаливание саблей. Картина Реньо. D.R.

Две бесценных головы

Любовь заставила двух знатных дам - герцогиню Неверскую и Маргариту Валуа - совершить весьма странный поступок.

Любовником первой был уроженец Пьемонта граф Аннибал Коконас, второй - сир де Ламоль.

Оба отличились прискорбным рвением в Варфоломеевскую ночь и поступили на службу к герцогу Алансонскому, младшему брату Карла IX. Они вступили в заговор с целью убить короля - тот сильно болел и вскоре умер, - с тем чтобы корона досталась герцогу, а не его брату Генриху III, незадолго до этого ставшему королем Польши.

Заговор раскрыли, Коконаса и Ламоля привели на эшафот в апреле 1574 года. Герцогиня Неверская и Маргарита Валуа получили после казни головы своих возлюбленных и приказали их забальзамировать, чтобы сохранить. Александр Дюма-отец сделал этих женщин героинями «Королевы Марго», а Стендаль вспомнил об эпизоде бальзамирования голов в романе «Красное и черное».

Успех процедуры обезглавливания зависел только от исполнителя. Все решала сноровка: голова могла отлететь с первого раза, но, если требовалось, наносили несколько ударов. Меч палача был тяжелым, с длинным широким заостренным клинком. Этот меч держали двумя руками. Чтобы управляться с таким орудием, от палача требовалась недюжинная сила.

Палач раскручивал меч над головой, чтобы придать удару большую силу, и обрушивал его на шею осужденного. Обезглавить человека не так легко, ведь шея куда крепче, чем кажется на первый взгляд. В многочисленных отчетах о казнях говорится о том, что меч палача нередко страдал во время процедуры. Так, в документе, датированном 1476 годом, сообщается, что парижскому палачу выделили шестьдесят су на «восстановление старого меча, который зазубрился во время свершения правосудия над мессиром Людовиком Люксембургским», обезглавленным по приказу Людовика XI. В 1792 году парижский палач напоминает министру, что «после казни меч становится непригодным для следующей процедуры, ибо зазубривается. Совершенно необходимо заново его обрабатывать и заострять, когда приходится казнить сразу несколько осужденных. Необходимо также отметить, что при подобных казнях мечи часто ломаются».

Обезглавливание маршала Бирона. Гравюра. Частн. кол.

Что касается обезглавливания топором, процедура осуществляется следующим образом: осужденный кладет голову на плаху, и палач наносит сильный удар по шее. Когда казнят мечом, задача остается неизменной - отделение головы от туловища, однако существует несколько различных приемов.

Способ первый: как и при обезглавливании топором, осужденный опускается на колени со связанными за спиной руками и кладет голову на деревянную плаху. В некоторых случаях осужденному позволяли остаться со свободными руками. Так было, например, с господами де Ту и Сен-Маром.

Способ второй: осужденный стоит на коленях либо сидит на корточках, склонив голову на грудь так, чтобы открыть шею палачу. В этом случае руки осужденному обычно связывали впереди.

Третий способ - казнь в полный рост. Самый редкий и трудный метод обезглавливания, рискованный как для палача, которому в таком положении сложнее нанести удар, так и для осужденного: если палач неудачно наносил удар, он мог попасть не по шее, а по голове или плечу.

Обезглавливание «стоя» требовало от палача немалой сноровки. Этот способ применяли главным образом в Китае: так казнили тех, кто имел счастье встречаться с императором, тогда как обычных осужденных при обезглавливании ставили на колени.

Обезглавливание стоя применялось также в нескольких государствах Персидского залива и было традиционным в Йемене. В 1962 году на главной площади Таиза таким образом публично обезглавили двух осужденных за покушение на имама Мансура.

Чудом уцелевшая на плахе

В одном из архивных документов департамента Кот-д’Ор, опубликованном в Дижоне в 1889 году за подписью Клемана Жанена, описывается случай - возможно, единственный в истории, - когда неловкость палача привела к помилованию осужденного, дворянки по имени Элен Жилле, приговоренной к обезглавливанию за детоубийство. При стечении огромной толпы палач Симон Гранжан, куда более привычный к колесованию и повешению, чем к усекновению, не смог убить несчастную. «Под свист толпы, который все усиливался, он нанес несколько ударов подряд, тяжело ранив двадцатидвухлетнюю девушку. Толпа распалялась все сильнее, палач бросил меч и убежал, спрятавшись в маленькой часовне у подножия эшафота. Его жена и помощница хотела закончить казнь. Она пыталась удушить осужденную веревкой под градом камней, которые летели из разбушевавшейся толпы. Не сумев убить жертву, женщина-палач взяла ножницы, которые принесла, чтобы отрезать осужденной волосы, и попыталась ими перерезать ей горло. Ей и это не удалось, и тогда она несколько раз ткнула ими в тело жертвы». Возмущенные зрители бросились на эшафот, схватили семейную пару палачей и растерзали их. Элен Жилле, каким бы невероятным это ни казалось, хирурги сумели спасти. Людовик XIII помиловал чудом уцелевшую женщину, и она окончила свои дни в монастыре Бург-ан-Брес.

Во Франции судебная история знает единичные случаи обезглавливания стоя. Самый известный из них - казнь шевалье де ла Барра. По одним источникам, он якобы не склонился перед церковной процессией, по другим - надругался над распятием, как бы то ни было, девятнадцатилетнего дворянина приговорили к сожжению за «безбожие, кощунство, отвратительное и ужасное святотатство».

Он хотел умереть стоя…

Приняв во внимание возраст и дворянское происхождение, костер заменили обезглавливанием. Приговор привели в исполнение в Аббевиле в 1766 году. После пятичасовой пытки осужденного повели на эшафот, на шею ему повесили дощечку, на которой указывалось его преступление. Когда процессия шла мимо церкви, де ла Барр отказался преклонить колени и публично покаяться. На эшафоте он провел пальцем по лезвию меча и попросил палача «показать свое искусство, поскольку страдание пугало его больше самой смерти». Ему завязали глаза. Обычно осужденному на обезглавливание дозволялось выбирать, завязывать ему глаза или нет. Однако в случаях «постыдного отягчения наказания» это особо оговаривалось приговором. Так было и на сей раз.

Когда палач велел ему встать на колени, он взбунтовался: «О нет! Я не преступник и приму смерть стоя».

Молодой неопытный палач понял, что спор лишь отнимет у него силы. Он нанес удар с такой силой и точностью, что голова, как указано в хронике, «еще несколько секунд продержалась на плечах и упала, только когда рухнуло тело».

О мастерстве палача острословы сочинили несколько куплетов и памфлетов, дошедших аж до Парижа. Речь в них шла о нетерпеливой жертве, которой палач отвечал: «Готово, месье, встряхнитесь!»

Успех казни зависел не только от мастерства палача, но и от доброй воли осужденного. Вспомним об опасениях, высказанных палачом Сансоном, когда в 1792 году Национальное собрание издало указ о применении обезглавливания ко всем осужденным. Сансон отреагировал знаменитым письмом, недвусмысленно выразив беспокойство:

«Чтобы казнь могла совершаться, как предписывает закон, необходимы не только покорность и твердость осужденного, но и умение палача, иначе опасных осложнений не избежать. Важно учесть и то, что в случае одновременной казни нескольких осужденных крови будет слишком много, что может внушить страх и трепет в души даже самых отважных из тех, кто будет ожидать своего смертного часа… Если осужденные утратят твердость духа, то казнь может превратиться в сражение и массовую бойню… Как совладать с человеком, который не захочет или не сможет держать себя в руках?»

На самом деле обезглавить топором или мечом осужденного, который не подчиняется палачу, практически невозможно. Маршал Бирон, казненный как заговорщик, до самого эшафота отказывался верить, что король желает его смерти. Чтобы обезглавить Бирона, палач ударил неожиданно, пока тот молился.

Чаевые палачей

Палачам почти всегда удавалось с первого удара отделить голову от туловища. Публика высоко ценила такое мастерство.

Примером образцового обезглавливания может служить казнь Болье де Монтиньи, в июле 1737 года проведенная палачом Прюдомом. Одним ударом палач отсек приговоренному голову и показал ее народу со всех сторон, после чего положил на землю и стал кланяться публике, как актер. «Толпа долго аплодировала его ловкости», - свидетельствует хроника.

Китайских палачей часто хвалили за невероятно ловкое владение саблей. Подтверждает эту репутацию и французский военный атташе, который работал в Китае в период между мировыми войнами и оставил описание публичного обезглавливания пятнадцати осужденных.

Турецкие солдаты отсекают головы македонским националистам. 1903 г. Фотография. Частн. кол.

«Осужденные стоят на коленях, в два ряда, со связанными за спиной руками. Перед каждым осужденным палач взмахивает саблей и наносит удар. Голова замирает будто в нерешительности, а потом катится по земле. Из перерубленных артерий фонтаном бьет кровь, а тело внезапно обмякает и медленно оседает в лужу крови. Только один осужденный не был обезглавлен сразу. Его голова скатилась с плеч лишь после пятого удара, жертва страшно кричала». По словам военного атташе, это произошло потому, что осужденный не заплатил «чаевых» палачу.

Обычно палачи демонстрировали должную сноровку, и все же судебные хроники пестрят описаниями немыслимых ужасов, вызванных не профессиональной недобросовестностью исполнителей, а их чудовищной неумелостью. Так, Анри де Талейран, граф Шале, обвиненный в заговоре и казненный в Нанте в 1626 году, получил тридцать два удара мечом. Застывшие от ужаса зрители еще на двадцатом ударе слышали, как приговоренный кричал «Иисус Мария».

Обезглавливание в Китае. 1938 г. Снесенная одним ударом голова сейчас покатится по земле. Кол. Монестье.

Будем справедливы к цеху палачей: в тот раз исполнителем был приговоренный к виселице солдат, который спас свою жизнь, согласившись взять в руки меч правосудия, - на деле такие мечи были на вооружении у швейцарской гвардии. Первым ударом этот горе-палач сломал молодому человеку плечо, следующим едва ранил. До двадцатого удара храбрый осужденный каждый раз занимал исходную позицию в надежде получить наконец спасительный удар. Последние двенадцать ударов он получил уже в лежачем положении.

Не менее ужасная бойня произошла в 1642 году в Лионе, когда господ де Ту и Сен-Мара обезглавливали грузчики: город в ту пору ждал назначения официального палача. Голова де Ту слетела с двенадцатого удара. Обезглавливание Сен-Мара запротоколировал секретарь лионского суда: «Первый удар по шее пришелся слишком высоко, чересчур близко к голове; шея была рассечена наполовину, тело завалилось навзничь слева от плахи, лицом к небу, ноги подергивались, руки шевелились… Палач нанес еще три или четыре удара по горлу и наконец отрубил голову».

Казнь топором в прусской тюрьме. Гравюра Дете. Частн. кол.

Один из очевидцев свидетельствовал: «Он закрыл глаза, сжал губы и стал ждать удара, палач нанес его медленно и плавно… Сен-Мар испустил крик, захлебываясь кровью. Он попытался приподняться, словно хотел встать, но снова упал. Голова едва держалась у него на плечах. Палач обошел его справа, встал за спиной и схватил за волосы. Правой рукой он разрезал трахею и кожу на шее, которые не удалось разрубить. После чего бросил голову на эшафот, она слегка повернулась и еще долго подергивалась». Оба свидетельства говорят об одном: казни Сен-Мара и де Ту были ужасны. «Промахи» были делом обычным даже для самых ловких и опытных палачей.

Казнь в Азии: осужденный сидит, наклонив голову вперед, в ожидании удара. Кол. Монестье.

Казнь «боксеров» на глазах у военных представителей западных держав. Кол. Монестье.

Обезглавливание мечом всегда было не самым удобным методом казни, ибо требовало не только мастерства исполнителя, но и доброй воли осужденного.

Нередко люди на плахе сопротивлялись со всей силой отчаяния, но многие с покорностью принимали свою участь. Некоторые даже превосходили всякие ожидания палача.

Так, госпожа Тике, очень красивая женщина двадцати восьми лет, супруга советника парижского парламента, страдая от бесконечных измен мужа, сама ему изменила, а потом решилась его извести, войдя в сговор с наемными убийцами. Но ее замысел раскрыли, ее арестовали, приговорили к смерти и через два дня отправили на казнь. Процессия уже почти добралась до Гревской площади, когда небо вдруг потемнело и хлынул ливень. Осужденная сидела на телеге между палачом Шарлем Сансоном и священником. В мгновение ока площадь опустела, люди побежали прятаться под навесами лавок и арками домов. Помощники палача и солдаты укрылись под эшафотом и телегой, в которой под проливным дождем по-прежнему сидели приговоренная, палач и священник. «Простите, мадам, - сказал Шарль Сансон мадам Тике, - но я не могу приступить к казни, из-за разгула стихии удар сорвется». Она поблагодарила, и все стали ждать окончания грозы. Прошел час. Потом дождь наконец утих, и толпа снова заполнила Гревскую площадь. Помощники и солдаты вышли из своих укрытий. «Пора!» - сказал палач. Осужденная сошла с повозки, чтобы взойти на эшафот.

Казнь руководителей восстания «боксеров» в Китае. 1901 г. Фото «Сигма». «Иллюстрасьон».

По некоторым свидетельствам, в знак «благодарности и смирения» мадам Тике поцеловала руку Сансону, когда он помог ей подняться по ступеням. Последний повернулся к сыну, который служил у него в помощниках, и шепнул: «Займи мое место». Несколько секунд молодой человек колебался, но его размышления прервал вопрос осужденной:

Господа, будьте добры, скажите, какую позу мне должно принять?

Встаньте на колени, голову держите прямо и освободите затылок, убрав волосы на лицо, - ответил старый палач. Его сын терял хладнокровие, пока осужденная занимала нужное положение.

Так хорошо? - спросила она.

Когда молодой палач поднял тяжелый меч и стал раскручивать его в воздухе, осужденная воскликнула:

Главное, не изуродуйте меня!

Первым ударом ей отсекло ухо и щеку. Брызнула кровь, в толпе послышались возмущенные крики. Осужденная упала на пол и забилась всем телом, как раненая лошадь. Подручный схватил ее за ноги, чтобы прижать к земле. Шарль Сансон, взявшись за волосы, обездвижил голову, чтобы сын смог ударить снова. Только с третьего удара тот сумел отсечь ей голову.

Одной из самых знаменитых «неудач» стала казнь Артура Тома Лалли-Толландаля, бывшего командующего Французскими силами в Индии. Он одержал несколько побед, но в Пондишери его осадили англичане, и после упорного сопротивления он сдался. Франция потеряла Индию. Лалли-Толландаля взяли в плен и отвезли в Лондон, где он узнал, что на родине общественное мнение жаждет его крови. Он попросил англичан освободить его под честное слово и, гордый и разгневанный, прибыл в Париж, чтобы очиститься от клеветы.

Судьи, проявив вопиющую пристрастность, приговорили его к смертной казни за измену. Его обезглавил на Гревской площади палач Сансон.

Отделение от туловища

Ошибочно употребляется как синоним к выражению «отсечение головы». Отделение от туловища - хирургическая операция, когда голову отделяют от ствола зародыша, если непреодолимые препятствия мешают его извлечению.

Усекновение головы

Данное действие состоит в разрубании шеи. Термин не является медицинским, а используется при описаниях казней святых, которым отрезали головы.

Обезглавливание

Действие, состоящее в отрезании головы. Термин употребляется при умерщвлении по постановлению суда.

Гильотирование

Обезглавливание посредством гильотины.

Голову одним ударом

1766 год. Тридцатью годами раньше, как-то раз дождливым вечером Лалли-Толландаль и двое его друзей попросили приюта в доме, чтобы переждать бурю.

Этот дом принадлежал Жану-Батисту Сансону - ему тогда было девятнадцать лет, и он в тот вечер давал бал по случаю своей женитьбы.

Молодые люди возвращались с пикника и сочли приятной идею провести вечер у богатого буржуа, рассчитывая развлечься за его счет. Поздно ночью, когда большинство гостей уже прощались с хозяином, Лалли-Толландаль сказал друзьям: «Давайте уедем, господа, но прежде узнаем, кого нам благодарить».

Выставление на обозрение голов казненных.

Жан-Батист Сансон ждал этого момента, чтобы отомстить незваным гостям за их бесцеремонность и высокомерие. «Я исполнитель судебных приговоров, господа, заплечных дел мастер Парижского виконтства». Молодые люди побледнели. Не стоит забывать, что в те времена палачи были париями.

Жан-Батист Сансон продолжил: «Моими приглашенные гостями были мои помощники, коллеги из провинции, дознаватели и королевские судебные приставы. Дамы - их супруги и сестры».

Молчание прервал Лалли-Толландаль: «Какой интересный человек, может, он позволит нам взглянуть на свой пыточный арсенал», - с вызовом бросил он. Жан-Батист Сансон не стал спорить с молодыми гуляками, задерживавшими его брачную ночь. Он показал им веревки, плахи, оковы, дубины и тяжелый меч.

Китай. 1925 г. Фото «Сигма».

Между собаками и людьми

Обезглавливание - умерщвление посредством рассечения костного мозга в области продолговатого отдела мозга или чуть ниже. Судя по наблюдениям, сделанным во время казни преступников и опытов по обезглавливанию собак в конце XIX века, смерть наступает по разным причинам. У собак летальный исход вызывали не рассечение костного мозга и не раздражение нервных центров, а кровотечение и удушье.

Человека быстрее приводит к смерти ингибиция, вызываемая воздействием на мозг, нежели повреждения сосудов. Знаменитый ученый Луаяль говорил, что человеческий мозг не успевает воспринять боль после рассечения шеи. Именно поэтому так разнятся посмертные маски обезглавленных людей и собак. Лицо обезглавленного человека выражает уныние и бесстрастность, тогда как на морде животного читаются боль и ужас.

С другой стороны, эксперименты по обезглавливанию собак доказали, что и у животных можно добиться такого же спокойного, как у человека, выражения, если провести отсечение головы на уровне продолговатого мозга и дыхательного центра. Посмертные движения обезглавленных преступников Луаяль характеризовал как рефлексы при утрате чувствительности.

За или против

Во Франции, как и везде, общественное мнение меняется в зависимости от текущих событий. Число сторонников смертной казни всегда растет после серийных преступлений.

- 1962: 34 % за смертную казнь.

- 1964: 51 %.

- 1972: 63 %.

- 1978: 60 %.

- 1979: 55 %.

- 1981: 62 %.

- 1982: 63 %.

- 1984: 65 %.

- 1988: 72 %.

- 1990: 74 %.

Лалли-Толландаль провел пальцем по лезвию. «С таким оружием, - сказал он, - можно быть уверенным, что снесешь голову одним ударом». Палач дерзко ответил: «Если когда-нибудь судьба мсье Сен-Мара постигнет вашу милость, то, поскольку я не смогу поручить отсечение головы дворянина своим помощникам, даю вам слово, что не заставлю вас ждать и десять попыток мне не понадобится».

Шутка произвела на Лалли-Толландаля скверное впечатление. К тому моменту, когда он достиг высокого положения, Жан-Батист Сансон, страдая паралитическими припадками, уже передал дело сыну Шарлю и уединился в своем доме в Бри-Комт-Робере.

Узнав о приговоре, вынесенном ночному посетителю, и отказе Людовика XV в помиловании, Жан-Батист Сансон вернулся в Париж, твердя одну-единственную фразу: «Я не хочу, чтобы он страдал, я ему обещал».

«Я буду на эшафоте, - сказал он своему сыну, - и буду давать тебе советы, чтобы он не мучился».

Конец истории напоминает античную трагедию. Робер Кристофф описал эти события в его «Истории Сансонов»:

«Трагическое воспоминание, ужасное стечение обстоятельств, печальный день настал. Прибыв на Гревскую площадь, Лалли-Толландаль взошел на эшафот, поддерживаемый двумя Сансонами, молодым Шарлем-Анри и его отцом Жаном-Батистом, который не был еще стариком, немощным его сделала болезнь. Мышцы утратили силу, ноги ослабели, болели почки. На эшафоте Лалли-Толландаль уставился на Жана-Батиста Сансона, как будто хотел ему сказать: «Вспомни о своем обещании». Пока слуга подносил палачу стул, тот, засучивая рукава, сказал осужденному: «В нашем возрасте, господин граф, убивать уже невозможно, можно лишь умирать. Вот мой сын, - добавил он, указывая на Шарля-Анри, - он сдержит слово, данное отцом».

Публичная казнь в Джедде через отсечение головы. Фотография сделана европейцем через ставни. Фото «Гамма».

Страны, практикующие обезглавливание саблей

Сейчас в мире осталось три страны, где продолжают проводить публичные обезглавливания преступников.

Это Саудовская Аравия, Катар и Северный Йемен, где также применяют расстрел.

Осужденный поблагодарил кивком головы. Но молодой Шарль-Анри Сансон еще ни разу не казнил дворянина и не умел управляться с тяжелым мечом. Два дня накануне казни он тренировался на манекенах. Для этого случая отец приказал изготовить более крепкий и острый по сравнению с прежним меч.

«А теперь рубите!» - закричал граф. Шарль-Анри поднял меч и, сделав три оборота в воздухе, обрушил его на шею старика. В этот миг его длинные седые волосы развязались, и лезвие меча скользнуло по ним, разбив осужденному челюсть. Лалли-Толландаль упал, но тотчас же поднялся и снова встал на колени. Огромная толпа взорвалась, посыпались оскорбления и угрозы. Один из слуг схватил осужденного за уши и приказал другим перепилить затылок зазубренным от предыдущего удара лезвием.

Шарль-Анри Сансон протянул оружие, и бесчеловечная операция началась. Море народа, окружавшее эшафот, всколыхнулось. Лучники встали на изготовку.

Тогда старый Жан-Батист Сансон, к которому возвратилась сила, которую он считал безвозвратно ушедшей, вскочил и подбежал к пилившему шею подручному и вырвал у него меч. В его исхудавших руках меч просвистел, и окровавленная голова графа Лалли-Толландаля покатилась на эшафот. Жан-Батист Сансон без сил рухнул рядом».

Во Франции обезглавливание мечом исчезло после революции, когда придумали новый способ лишать человека головы. Однако в некоторых немецких княжествах обезглавливание топором практиковали вплоть до первой половины XIX века, а потом снова обратились к этому методу при Третьем рейхе.

Мусульманское право…

В наше время в трех странах по-прежнему применяют обезглавливание саблей: Катар, Северный Йемен (здесь также расстреливают) и Саудовская Аравия. В последней не существует ни уголовного, ни процессуального кодекса, а действуют законы шариата. Если речь идет о преступлении, не описанном ни в одном из шести классических трудов ханбалитов, юристы обращаются к текстам других школ исламского права.

Дополнениями к закону служат издаваемые королем декреты и постановления. В Саудовской Аравии в период между 1981 и 1989 годами провели триста одиннадцать публичных казней. Они проходили в главных городах королевства: в Мекке, Рияде, Медине, Дамане, Хайяле, Табуке, чаще всего на площади напротив дворца губернатора провинции.

Секретная съемка

Иногда казни проводят в нескольких городах одновременно. Так, шестьдесят три человека, напавшие на главную мечеть Мекки, были разделены на восемь групп и казнены публично в один и тот же день в восьми городах королевства.

Напомним о публичной казни в Джедде в 1980 году одной из дочерей короля Халеда: ее приговорили к забиванию камнями за супружескую измену, одновременно на той же площади ее любовника обезглавили саблей.

Казнь сняли скрытой камерой и показали на одном из английских каналов, вызвав гнев королевских властей, так что английскому Министерству иностранных дел пришлось приносить официальные извинения. Как будто Саудовская Аравия не гордится своим «сабельным» правосудием.

Люди с давних времен жестоко расправлялись со своими врагами, некоторые их даже съедали, но в основном их казнили, лишали жизни страшными и изощренными способами. То же самое делали и с преступниками, кто нарушал законы Божьи и человеческие. За тысячелетнюю историю накопился большой опыт казни приговоренных.

Обезглавливание

Физическое отделение головы от тела с помощью топора или любого боевого оружия (ножа, меча) позднее для этих целей использовалась машина, придуманная во Франции – Гильотина. Считается, что при такой казни голова, отделенная от тела, сохраняет зрение и слух еще на протяжении 10 секунд. Обезглавливание считалось “благородной казнью” и применялось к аристократам. В Германии обезглавливание упразднили в 1949 году из-за выхода из строя последней гильотины.

Повешение

Удушение человека на веревочной петле, конец которой закреплен неподвижно. Смерть наступает через несколько минут, но вовсе не от удушения, а от передавливания сонных артерий. При этом сначала человек теряет сознание, а позже умирает.

Средневековая виселица состояла из специального постамента, вертикального столба (столбов) и горизонтальной балки, на которой и вешали приговоренных, размещенной над подобием колодца. Колодец был предназначен для отваливающихся частей тела - повешенные оставались висеть на виселице до полного разложения.

В Англии применялась разновидность повешения, когда человека сбрасывали с высоты с петлей на шее, при этом смерть наступает мгновенно от разрыва шейных позвонков. Существовала “официальная таблица падений”, с помощью которой высчитывали необходимую длину веревки в зависимости от веса осужденного (при слишком длиной веревке происходит отделение головы от тела).

Разновидностью повешения является гаррота. Гарротой (железным ошейником с винтом, нередко снабженным вертикальным шипом на задней части) вообще-то не душат. Ей ломают шею. Казненный в таком случае умирает не от удушья, как происходит, если его душат веревкой, а от раздробления позвоночника (иногда, согласно средневековым свидетельствам, от перелома основания черепа-смотря куда надеть) и перелома шейных хрящей.

Последнее громкое повешение – Садам Хусейн.

Четвертование

Считается одной из самых жестоких казней, и применялась к самым опасным преступникам. При четвертовании жертву придушали (не до смерти), потом вспарывали живот, отсекали гениталии и лишь, потом рассекали тело на четыре или более частей и отрубали голову. Части тела выставляли на всеобщее обозрение «там, где король сочтёт удобным».

Томас Мор, автор "Утопии", приговоренный к четвертованию с выжиганием нутра, в утро перед казнью был помилован, и четвертование заменили обезглавливанием, на что Мор ответил: «Избави Боже моих друзей от такой милости».

В Англии четвертование применялось вплоть до 1820 года, формально отменено только в 1867 году. Во Франции четвертование осуществлялось при помощи лошадей. Осуждённого привязывали за руки и за ноги к четырём сильным лошадям, которые, подхлёстываемые палачами, двигались в разные стороны и отрывали конечности. Фактически приходилось подрезать сухожилия осуждённому.

Другая казнь путём разрывания тела пополам, отмеченная в языческой Руси, заключалась в том, что жертву привязывали за ноги к двум склоненным молодым деревцам, а потом отпускали их. По византийским источникам, так был убит древлянами князь Игорь в 945 году за то, что хотел дважды собрать с них дань.

Колесование

Распространённый в Античности и Средневековье вид смертной казни. В Средние века было распространено в Европе, особенно в Германии и во Франции. В России этот вид казни известен с XVII века, но колесование стало регулярно применяться лишь при Петре I, получив законодательное утверждение в Воинском Уставе. Колесование перестало применяться лишь в XIX веке.

Профессор А. Ф. Кистяковский в XIX веке так описал процесс колесования, применявшийся в России: К эшафоту привязывали в горизонтальном положении Андреевский крест, сделанный из двух брёвен. На каждой из ветвей этого креста делали две выемки, расстоянием одна от другой на один фут. На этом кресте растягивали преступника так, чтобы лицом он был обращён к небу; каждая оконечность его лежала на одной из ветвей креста, и в каждом месте каждого сочленения он был привязан к кресту.

Затем палач, вооружённый железным четырёхугольным ломом, наносил удары в часть члена между сочленением, которая как раз лежала над выемкой. Этим способом переламывали кости каждого члена в двух местах. Операция оканчивалась двумя или тремя ударами по животу и переламыванием станового хребта. Разломанного таким образом преступника клали на горизонтально поставленное колесо так, чтобы пятки сходились с заднею частью головы, и оставляли его в таком положении умирать.

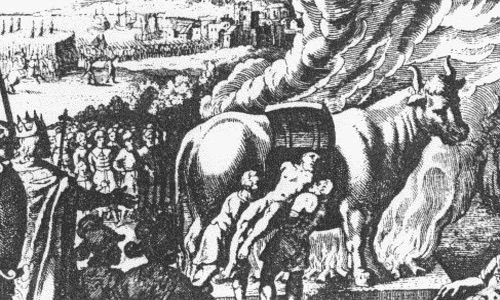

Сожжение на костре

Смертная казнь, при которой жертву сжигают на костре публично. Наряду с замуровыванием и заточением, сожжение широко применялось в Средние века, так как, по изложению церкви, с одной стороны происходило без «пролития крови», а с другой стороны пламя считалось средством «очищения» и могло спасти душу. Особенно часто сожжению подлежали еретики, «ведьмы» и виновные в мужеложстве.

Казнь получила широкое распространение в период действия Святой инквизиции, и только в Испании было сожжено около 32 тысяч человек (без учёта испанских колоний).

Самые известные люди, сожженные на костре: Джорджано Бруно – как еретик (занимался научной деятельностью) и Жанна д’Арк, командовавшая французскими войсками в столетней войне.

Сажание на кол

Посажение на кол широко применялось ещё в Древнем Египте и в Ближнем Востоке, первые её упоминания относятся к началу второго тысячелетия до н. э. Особое распространение казнь получила в Ассирии, где посажение на кол было обычным наказанием для жителей взбунтовавшихся городов, поэтому в поучительных целях сцены этой казни часто изображались на барельефах. Применялась эта казнь по ассирийскому праву и в качестве наказания женщин за аборт (рассматривался как вариант детоубийства), а также за ряд особо тяжких преступлений. На ассирийских рельефах встречаются два варианта: при одном из них приговорённому протыкали колом грудь, при другом острие кола входило в тело снизу, через задний проход. Казнь широко применялась в Средиземноморье и на территории Ближнего Востока по меньшей мере с начала II тысячелетия до н. э. Известна она была и римлянам, хотя особого распространения в Древнем Риме не получила.

На протяжении большой части средневековой истории казнь посажением на кол была очень распространена на Ближнем Востоке, где являлась одним из основных способов мучительной смертной казни. Получила широкое распространение во Франции во времена Фредегонды, которая первая ввела этот вид казни, присудив к ней молодую девушку знатного рода. Несчастного клали на живот, а палач вбивал ему в задний проход молотком деревянный кол, после чего кол врывали вертикально в землю. Под тяжестью тела человек постепенно сползал вниз, пока через несколько часов кол не выходил через грудь или шею.

Особой жестокостью отличился господарь Валахии Влад III Цепеш («колосажатель») Дракула. По его указанию, жертв насаживали на толстый кол, у которого верх был округлён и смазан маслом. Кол вводился в анус на глубину нескольких десятков сантиметров, потом кол устанавливался вертикально. Жертва под воздействием тяжести своего тела медленно скользила вниз по колу, причем смерть порою наступала лишь через несколько дней, так как округлённый кол не пронзал жизненно важные органы, а лишь входил всё глубже в тело. В некоторых случаях на колу устанавливалась горизонтальная перекладина, которая не давала телу сползать слишком низко, и гарантировала, что кол не дойдет до сердца и иных важнейших органов. В таком случае смерть разрыва внутренних органов и большой кровопотери наступала очень нескоро.

Сажанием на кол был казнен английский король-гомосексуалист Эдуард. Дворяне подняли мятеж и убили монарха, вбив ему в задний проход раскаленный железный прут. Сажание на кол применялось в Речи Посполитой до 18 века, и многие Запорожские казаки были казнены таким способом. При помощи меньших колов так же казнили насильников (вбивали кол в сердце) и матерей, убивавших своих детей (их пробивали колом предварительно закопав живьем в землю).

Повешение за ребро

Вид смертной казни, при которой в бок жертве вонзали железный крюк и подвешивали. Смерть наступала от жажды и потери крови через несколько дней. Руки жертве связывали, чтобы он не смог самостоятельно освободиться. Казнь была распространена у Запорожских казаков. По легенде именно таким способом был казнен Дмитрий Вишневецкий основатель Запорожской Сечи, легендарный “Байда Вешнивецкий”.

Побивание камнями

После соответствующего решения уполномоченного юридического органа (царя или суда) собиралась толпа граждан, убивавших виновного бросанием в него камней. Камни при этом следовала выбирать небольшие, чтобы осужденный на казнь не отмучился слишком быстро. Или, в более гуманном случае, это мог быть один палач, сбрасывавший сверху на осужденного один большой камень.

В настоящее время побиение камнями применяется в некоторых мусульманских странах. На 1 января 1989 года побивание камнями сохранялось в законодательстве шести стран мира. В докладе «Международной амнистии» приводится рассказ очевидца о подобной казни, состоявшейся в Иране:

«Рядом с пустырём из грузовика высыпали множество камней и гальки, затем привели двух женщин, одетых в белое, на их головы были надеты мешки… На них обрушился град камней, окрасивших их мешки в красный цвет… Раненые женщины упали, и тогда стражи революции пробили им головы лопатами, чтобы окончательно убить».

Бросание хищникам

Древнейший вид казни, распространенный у многих народов мира. Смерть наступала оттого, что жертву загрызали крокодилы, львы, медведи, змеи, акулы, пираньи, муравьи.

Хождение по кругу

Редкий способ казни, практиковавшийся, в частности, на Руси. Казнимому вспаривали живот в области кишечника, так, чтобы не умер от потери крови. Потом доставали кишку, прибивали её к дереву и заставляли ходить по кругу вокруг дерева. В Исландии для этого применялся специальный камень, вокруг которого ходили по приговору тинга.

Погребение заживо

Не очень распространенный в Европе вид казни, который, как полагают, пришел в Старый Свет с Востока, но есть несколько дошедших до нашего времени документальных свидетельств применения этого вида казни. Погребение заживо применялось к христианским мученикам. В средневековой Италии заживо хоронили нераскаявшихся убийц. В Германии закапывали живыми в землю женщин-детоубийц. В России XVII-XVIII века заживо закапывали по шею женщин, убивших мужей.

Распятие

Осуждённому на смерть прибивали гвоздями руки и ноги к концам креста или фиксировали конечности при помощи верёвок. Именно таким способом был казнен Иисус Христос. Основной причиной смерти при распятии является асфиксия, вызванная развивающимся отёком легких и утомлением участвующих в процессе дыхания межреберных мышц и мышц брюшного пресса. Основной опорой тела в данной позе являются руки, и при дыхании мышцы брюшного пресса и межрёберные мышцы должны были поднимать вес всего тела, что приводило к их быстрому утомлению. Также сдавливание грудной клетки напряжёнными мышцами плечевого пояса и груди вызывало застой жидкости в лёгких и отёк лёгких. Дополнительными причинами смерти служили обезвоживание и потеря крови.

Сварение в кипятке

Сваривание в жидкости являлось распространенным видом смертной казни в разных странах мира. В древнем Египте этот вид наказания применялся в основном к лицам, ослушавшимся фараона. Рабы фараона на рассвете (специально, чтобы Ра видел преступника), разводили огромный костер, над которым находился котел с водой (причем не просто с водой, а с самой грязной водой, куда сливались отходы и т.д.) Иногда казнили таким образом целые семьи.

Этот вид казни широко применялся Чингиз-Ханом. В средневековой Японии сварение в кипятке применялось в основном к ниндзя, которые провалили убийство и были схвачены. Во Франции эта казнь применялась к фальшивомонетчикам. Иногда злоумышленников сваривали в кипящем масле. Осталось свидетельство, как в 1410 году в Париже заживо сварили в кипящем масле карманного вора.

Заливание в горло свинца или кипящего масла

Применялось на Востоке, в Средневековой Европе, на Руси и у индейцев. Смерть наступала от ожога пищевода и удушения. Наказание обычно устанавливалось за фальшивомонетничество, причём часто заливали тот металл, из которого преступник отливал монеты. Тем, кто долго не умирал, отрубали башку.

Казнь в мешке

лат. Poena cullei. Жертву зашивали в мешок с разными животными (змеей, обезьяной, собакой или петухом) и выбрасывали в воду. Практиковалась в Римской Империи. Под влиянием рецепции римского права в Средние века была усвоена (в несколько видоизменённом виде) в ряде европейских стран. Так, во французском своде обычного права «Livres de Jostice et de Plet» (1260 г.), созданном на основе Дигест Юстиниана, говорится о «казни в мешке» с петухом, собакой и змеёй (обезьяна не упомянута, видимо, по причинам редкости этого животного для средневековой Европы). Несколько позже казнь, основанная на poena cullei, появилась и в Германии, где применялась в виде повешения преступника (вора) вверх ногами (иногда подвешивание осуществлялось за одну ногу) вместе (на одной виселице) с собакой (либо двумя собаками, повешенными справа и слева от казнимого). Данная казнь получила название «еврейской казни», поскольку со временем стала применяться исключительно к преступникам-евреям (к христианам применялась в редчайших случаях в XVI-XVII вв.).

Сдирание кожи

Сдирание кожи имеет очень древнюю историю. Еще Ассирийцы снимали кожу с пленных врагов или мятежных правителей и прибивали к стенам их городов, как предупреждение тем кто будет оспаривать их власть. Ассирийский правитель Ашшурнасирпал похвалялся, что содрал столько кож с провинившейся знати, что обтянул ею колонны.

Особенно часто применялась в Халдее, Вавилоне и Персии. В Древней Индии кожу удаляли огнем. При помощи факелов ее выжигали до мяса по всему телу. С ожогами осужденный несколько дней мучился до наступления смерти. В Западной Европе использовалось как метод наказания для предателей и изменников, а также к простым людям, которые были заподозрены в любовных связях с женщинами королевских кровей. Также кожу сдирали с трупов врагов или преступников для устрашения.

Линг-чи

Линг-чи (кит. «смерть от тысячи порезов») - особо мучительный способ смертной казни путём отрезания от тела жертвы небольших фрагментов в течение длительного периода времени.

Применялась в Китае за государственную измену и отцеубийство в средние века и при династии Цин вплоть до её отмены в 1905 году. В 1630 г. этой казни был подвергнут видный минский военачальник Юань Чунхуань. С предложением её отмены выступил ещё в XII веке поэт Лу Ю. При цинской династии линг-чи в целях устрашения совершалась в общественных местах при большом стечении зевак. Сохранившиеся описания казни расходятся в подробностях. Жертву, как правило, накачивали опиумом - то ли из милосердия, то ли, чтобы предотвратить потерю ею сознания.

В своей “Истории пытки всех времен” Джордж Райли Скотт приводит цитаты из записок двух европейцев, имевших редкую возможность присутствовать при подобной казни: их звали сэр Генри Норман (он видел эту казнь в 1895 г.) и Т. Т. Мэ-Доуз:

“Там стоит корзина, накрытая куском полотна, в которой лежит набор ножей. Каждый из этих ножей предназначен для определенной части тела, о чем свидетельствуют выгравированные на клинке надписи. Палач берет наугад из корзины один из ножей и, исходя из надписи, отрезает соответствующую часть тела. Однако в конце прошлого века подобная практика, по всей вероятности, была вытеснена другой, не оставлявшей места случайности и предусматривавшей отрезание в определенной последовательности частей тела при помощи единственного ножа. По словам сэра Генри Нормана, осужденного привязывают к подобию креста, и палач медленно и методично срезает сначала мясистые части тела, затем надрезает суставы, отрезает отдельные члены на конечностях и заканчивает казнь одним резким ударом в сердце...

Повешение

Палестинские террористы, повешенные на рыночной площади в Дамаске. На шеях осужденных висит табличка «Во имя сирийского народа». D.R.

На протяжении веков люди вешали себе подобных. Наряду с обезглавливанием и костром повешение было самым популярным способом казни практически во всех древних цивилизациях. Его и по сей день на законном основании применяют более чем в восьмидесяти странах.

Нельзя не признать простоту, экономию средств и легкость исполнения, присущие повешению. Именно по этим причинам каждый второй кандидат в самоубийцы использует веревку. Сделать затягивающуюся петлю очень легко… да и использовать можно в любом месте!

Как и расстрел, повешение дает возможность проведения массовых казней.

Массовое повешение в Нидерландах. Гравюра Хогенберга. Национальная библиотека. Париж.

Именно такую казнь времен Тридцатилетней войны уже в XVII веке запечатлел в своей гравюре Жак Калло: огромный дуб, на котором раскачиваются трупы шестидесяти солдат. Вспомним, как по приказу Петра I осенью 1698 года всего за несколько дней на виселице оказалось несколько сот стрельцов. Через два с половиной столетия, в 1917-м, генерал Пауль фон Леттов-Форбек, главнокомандующий немецких войск в Восточной Африке, за два дня повесил сотни аборигенов на длинных виселицах, вереницами тянувшихся до горизонта. Во время Второй мировой войны немецкие войска сотнями вешали советских партизан. Такие примеры можно приводить до бесконечности.

Повешение осуществляется при помощи виселицы. Обычно она состоит из вертикального столба и горизонтальной балки меньшей длины и диаметра, которая крепится на вершину столба - на ней фиксируют веревку. Иногда для коллективного повешения используют виселицу из двух вертикальных столбов, соединенных наверху балкой, на которой крепят веревки.

Две эти модели - с незначительными различиями в зависимости от страны и народа - представляют собой практически полный набор конструкций, используемых для повешения. Правда, известны и другие варианты, например турецкий, применявшийся еще в начале XX века: виселица «по-турецки» состоит из трех балок, сведенных в одну точку в виде пирамиды.

Или китайская «клетка для повешения», но она служит скорее для удушения, чем для повешения.

Принцип повешения прост: петля на шее казнимого под тяжестью его веса затягивается с силой, достаточной для остановки работы ряда жизненно важных органов.

Сдавливание сонных артерий нарушает кровообращение, вызывая смерть мозга. В зависимости от применяемого способа иногда ломаются шейные позвонки и повреждается спинной мозг.

Агония может длиться долго…

Существует три основных способа повешения.

Первый заключается в следующем: человека заставляют подняться на возвышение - стул, стол, телегу, лошадь, лестницу, надевают на шею петлю из веревки, привязанной к виселице или к ветви дерева, и выбивают из-под ног опору, иногда толкая жертву вперед.

Это самый заурядный, но самый распространенный способ. Казнимый умирает медленно и болезненно. Раньше нередко случалось, что палач для ускорения казни всем телом повисал на ногах приговоренного.

Казнь через повешение. Гравюра по дереву, опубликованная де Сувиньи в «Praxis Criminis Persequende». Частн. кол.

Именно так в 1961 году на каторге в Имсале казнили экс-председателя Турецкого совета Мендереса. Его заставили забраться на обычный стол, стоявший под виселицей, который палач выбил ударом ноги. Совсем недавно, в 1987 году, в Ливии шестеро приговоренных к публичному повешению - казнь транслировали по телевидению - поднялись на табуреты, которые опрокинул палач.

Второй способ: на шею приговоренному надевают петлю, веревка крепится к ролику или подвижной опоре, и за нее приговоренного поднимают с земли. Его тащат вверх, вместо того чтобы бросать вниз.

Так обычно линчевали в США. Тем же способом в 70-80-х годах XX века проводились публичные повешения в Ираке, Иране и Сирии. Фактически, речь идет об удушении, агония в этом случае длится до получаса и долее.

Повешение дезертиров. Гравюра Жака Калло. Частн. кол.

Наконец, при третьем способе повешения удушение и анемия мозга сопровождаются переломом шейных позвонков.

Этот метод, разработанный англичанами, имеет репутацию безболезненного и гарантирующего мгновенную смерть (каков он на самом деле, мы опишем позже). Этот способ, безусловно, эффективнее, чем два предыдущих, однако требует некоторых приспособлений: эшафота определенной высоты с раздвижным полом - тело падает, веревка резко натягивается, ломая, по идее, позвонки осужденного.

Этот метод доведут до совершенства во второй половине XIX века. Сейчас он применяется в США и некоторых африканских и азиатских государствах, которых вдохновили выводы специального исследования английской Королевской комиссии, проведенного в 1953 году. Комиссия, рассмотрев все типы казни по критериям «человечности, надежности и приличия», пришла к заключению, что повешение, на тот момент действовавшее в Великобритании, должно быть сохранено.

Повсюду в Европе на протяжении веков вешали простолюдинов, тогда как дворян обычно обезглавливали. Старая французская поговорка гласила: «Топор - дворянам, веревка - простолюдинам». Если дворянина хотели унизить, его труп вешали после того, как казнили тем способом, который полагался ему по титулу и рангу. Так, на Монфоконской виселице вздернули пятерых финансовых интендантов и одного министра: Жерара де ла Гет, Пьера Реми, Жана де Монтегю, Оливье Ледема, Жака де ла Бома и Энгеррана де Мариньи. Их обезглавленные тела подвесили за подмышки.

Трупы снимали с виселицы только после того, как они начинали разлагаться, чтобы как можно дольше устрашать обывателей. Останки сбрасывали в оссуарий.

Повешение уже в древности считалось позорной казнью. В Ветхом Завете говорится, что Иисус Навин приказал убить пять аморейских царей, осаждавших Гаваон, повесить их трупы на пяти виселицах и оставить там до захода солнца.

Одно время виселицы были невысокими. Чтобы сделать казнь более унизительной, их подняли, а в приговоре стали уточнять, что вешать следует «высоко и коротко». Чем выше, тем унизительней казнь. Самая высокая балка, обращенная на север, стала называться «иудейской».

Унизительный характер повешения сохранился и в современном сознании. Сравнительно недавний тому пример - Германия. Гражданский уголовный кодекс 1871 года предусматривал обезглавливание, а военный устав - расстрел (однако для казни «аборигенов» в протекторатах по-прежнему использовали виселицу), но Гитлер в 1933 году приказал вернуть виселицы в страну, чтобы казнить через повешение «особо безнравственных преступников». С тех пор гильотиной и топором карали осужденных за гражданские преступления, а на виселицы отправлялись все, кто был признан «виновным в причинении ущерба немецкому народу».

«Вешайте их, как скот!» - говорил фюрер. Офицеров, замешанных в заговоре против него, в июле 1944 года он приказал подвесить на крюках для туш.

Оскорбительное «головой вниз»…

Историк Джон В. Уилер Беннет так описывает эту коллективную казнь: «Первым вошел шестидесятилетний Эрвин фон Вицлебен, он был в робе заключенного и в деревянных башмаках… Его поставили под один из крюков, сняли с него наручники и раздели до пояса. Набросили на шею петлю из тонкой короткой веревки. Палачи подняли осужденного, накинули другой конец веревки на крюк и крепко завязали, после чего отпустили его, и он рухнул вниз. Пока он яростно извивался, невыразимо страдая, его раздели догола… Он боролся до изнеможения. Смерть наступила минут через пять».

Тела оставались висеть до полного разложения. Гравюра. Частн. кол.

Советский уголовный кодекс предусматривал расстрел, сохраняя повешение для «военных преступников».

Что касается повешения головой вниз, то оно всегда применялось для наивысшего унижения. Именно так 28 апреля 1945 года на площади Лорето повесили трупы казненных Бенито Муссолини и Клары Петаччи.

На многих гравюрах XIV и XV веков видно, что на Гревской площади в Париже возвышаются две виселицы. Ритуал повешения в XVI и XVII веках подробно описан в тексте неизвестного автора, которого цитируют многие историки XIX века.

Казнь преступников обычно проходила с большим размахом в воскресенье или праздничный день. «Жертву везли на казнь, усадив на телегу спиной к лошади. Рядом находился священник. Сзади палач. На шее у осужденного висели три веревки: две толщиной с мизинец, называемые «тортузы», со скользящей петлей на конце. Третья, прозванная «Жет», служила для того, чтобы сдернуть жертву с лестницы или, следуя выражению того времени, «отправить в вечность». Когда телега прибывала к подножию виселицы, где уже стояли монахи или кающиеся грешники, поющие Salve Regina, палач первым, пятясь, взбирался по лестнице, прислоненной к виселице, с помощью веревок подтаскивая к себе осужденного, вынужденного подниматься вслед за ним. Забравшись наверх, палач быстро привязывал обе «тортузы» к балке виселицы и, держа намотанный на руку «Жет», ударом колена сбрасывал жертву со ступенек, тот раскачивался в воздухе, и его душило скользящей петлей».

Один узел решает все!

Потом палач вставал ногами на связанные руки повешенного и, держась за виселицу, делал несколько сильных толчков, приканчивая осужденного и удостоверяясь, что удушение прошло успешно. Напомним, что часто палачи не утруждали себя использованием трех веревок, ограничиваясь одной.

В Париже и многих других городах Франции существовал обычай: если осужденный проходил мимо монастыря, монашки должны были поднести ему стакан вина и кусок хлеба.

На церемонию печального угощения всегда собиралась огромная толпа - для суеверных людей это была редкая возможность прикоснуться к осужденному. После казни исповедник и офицеры судебной полиции отправлялись в замок, где их ожидал накрытый за счет города стол.

Повешение, очень быстро ставшее настоящим народным спектаклем, побудило палачей не только демонстрировать свое мастерство перед взыскательной публикой, но и «делать сценическую постановку» казни, особенно в случаях коллективных повешений. Так они стремились «эстетизировать» казни. В 1562 году, когда католики взяли Анже, протестантов повесили симметрично. Впоследствии имели место случаи распределения жертв по виселицам в зависимости от веса и роста. Восторженных отзывов заслуживали палачи, чередовавшие высоких и низкорослых, толстых и худых.

На его счету сотни казней

Алберт Пьерпойнт принял эстафету от отца и дяди и проработал в должности официального палача Его Величества вплоть до отмены смертной казни за уголовные преступления в 1966 году. В ноябре 1950 года его вызвали свидетельствовать перед Королевской комиссией, которая изучала применяемые в мире методы казни, чтобы дать заключение относительно того, стоит ли сохранять в Великобритании повешение. Вот несколько отрывков из его показаний:

Как давно вы работаете палачом?

П.: Около двадцати лет.

Сколько казней вы провели?

П.: Несколько сотен.

Были ли у вас сложности?

П.: Один раз за всю карьеру.

Что именно произошло?

П.: Он был хам. Не повезло нам с ним. Это был не англичанин. Он устроил настоящий скандал.

Это единственный случай?

П.: Было, пожалуй, еще два или три, например обморок в последний момент, но ничего такого, о чем стоило бы упоминать.

Можете ли вы подтвердить, что большинство осужденных спокойно и достойно встают на люк?

П.: По своему опыту могу утверждать, что в 99 % случаев именно так все и происходит. Неплохая цифра, не так ли?

Вы всегда сами управляете люком?

П.: Да. Палач должен делать это сам. Это его работа.

Ваша работа не кажется вам слишком изнурительной?

П.: Я привык.

Вы никогда не волнуетесь?

П.: Нет!

Думаю, люди задают вам вопросы о вашей профессии?

П.: Да, но я отказываюсь об этом говорить. Для меня это святое.

Историческая справка

Франция: до 1449 года женщин из соображений приличия не вешали, а хоронили заживо. В 1448 году во время процесса цыганка потребовала повесить ее. И ее повесили, привязав полы юбки к коленям. Англия: особое распоряжение о «режиме милости» предусматривало помилование некоторых осужденных в связи с физическими особенностями их телосложения, например слишком толстой шеей. Между 1940 и 1955 годами пять осужденных воспользовались данной статьей.

ЮАР: эта страна удерживает рекорд по смертным приговорам гражданских судов к казни через повешение: 1861 в период между 1978 и 1988 годами.

Бангладеш: запрет на повешение подростков, которым на момент совершения преступления было не больше шестнадцати лет.

Бирма: детей старше семи лет можно приговаривать к смерти, за исключением тех случаев, когда заявляется, что им «недостает зрелости».

Судан: самому старому человеку, повешенному в XX веке, в 1985 году, Махмуду Мохаммеду Тахе, было семьдесят два года.

Иран: с 1979 года тысячи осужденных были повешены согласно закону Ходуд (за преступления против воли Аллаха).

США: в 1900 году 27 штатов высказались за электрический стул вместо повешения, которое считалось более жестоким и бесчеловечным. Сейчас его сохранили только в четырех - в Вашингтоне, Монтане, Делавере, Канзасе. В трех первых предоставляется право выбора смертельной инъекции.

Ливия: казнь через повешение в апреле 1984 года десяти студентов Университета Триполи, а также казнь девяти других осужденных в 1987 году транслировали по телевизору.

Нигерия: в 1988 году произошло двенадцать публичных повешений: по официальной версии, таким образом власти хотели «уменьшить загруженность», ставшую одной из причин волнений в тюрьмах.

Япония: эта страна известна самым долгим периодом ожидания между осуждением и исполнением приговора. Садами Хирасава, приговоренный к повешению в 1950 году, умер от старости в 1987-м, хотя каждый день мог окончить в петле. Анонимность: фамилии казненных японцев никогда не разглашаются администрацией и не публикуются в печати, чтобы не позорить семьи.

Цена крови: Исламский кодекс предусматривает, что любой осужденный за убийство может быть казнен только с согласия самого близкого родственника жертвы, который волен вместо казни взыскать с виновного компенсацию - «цену крови».

Телевидение: Камерун, Заир, Эфиопия, Иран, Кувейт, Мозамбик, Судан, Ливия, Пакистан, Сирия, Уганда. Все эти страны в период между 1970 и 1985 годами проводили публичные повешения, по меньшей мере половину казней снимали для показа по телевидению или транслировали в прямом эфире.

Цена тела: Свазиленд - единственная страна в мире, в которой предусматривается повешение за торговлю человеческим телом. В 1983 году семеро мужчин и женщин были повешены за такое преступление. В 1985 году мужчину приговорили к смерти за продажу племянника на ритуальное убийство. В 1986 году двух человек повесили за умерщвление ребенка во время ритуального убийства.

Беременные женщины: в принципе, ни в одной стране мира беременных женщин не вешают. Некоторые народы меняют меру пресечения, другие ожидают родов и сразу приводят приговор в исполнение либо ждут от двух месяцев до двух лет.

Повешение в Хорватии. По традиции приговоренных вешали в зашитых мешках. Частн. кол.

В приговорах по уголовным делам часто уточнялось: «Должен висеть, пока не наступит смерть».

Такая формулировка была неслучайна.

Иногда палачу не удавалось с первого раза повесить осужденного. Тогда он его снимал, колол ему пятки, приводя в сознание, и вешал повторно. Такие «промахи» случались куда чаще, чем можно предположить, примеры тому отмечались даже в середине XIX века.

Раньше техника повешения зависела от исполнителя и города, где происходила казнь.

Так, на протяжении XVII и XVIII веков, вплоть до революции, парижский палач помещал скользящую петлю под челюсть и затылочную кость осужденного, что в большинстве случаев приводило к перелому шеи.

Палач вставал на связанные руки жертвы и на этом импровизированном стремени он прыгал что было силы. Такой способ исполнения прозвали «ломкой холки».

Другие палачи, например в Лионе и Марселе, предпочитали располагать скользящий узел поверх затылка. На веревке имелся второй глухой узел, который не позволял ей соскользнуть под подбородок. При таком способе повешения палач вставал не на руки, а на голову осужденного, толкая ее вперед, чтобы глухой узел попал на гортань или трахеи, что часто приводило к их разрыву.

Сегодня в соответствии с «английским методом» веревку помещают под левую сторону нижней челюсти. Преимущество этого метода заключается в высокой вероятности перелома позвоночника.

В США узел петли помещают за правым ухом. Такой способ повешения приводит к сильному вытягиванию шеи, а иногда и к отрыванию головы.

Казнь в Каире в 1907 году. Гравюра Клемана Огюста Андрие. XIX в. Частн. кол.

Напомним, что повешение за шею было не единственным широко распространенным способом. Раньше достаточно часто применялось повешение за конечности, но, как правило, в качестве дополнительной пытки. За руки подвешивали над огнем, за ноги - отдавая жертву на съедение собакам, такая казнь длилась часами и была ужасна.

Повешение за подмышки было смертельным само по себе и гарантировало длительную агонию. Давление ремня или веревки было такой силы, что останавливало кровообращение и приводило к параличу грудных мышц и удушью. Многих осужденных, подвешенных таким образом на два-три часа, снимали с виселицы уже мертвыми, а если и живыми, то после этой страшной пытки долго они не жили. К подобному «медленному повешению» приговаривали взрослых обвиняемых, вынуждая их признаться в преступлении или в соучастии. Также часто вешали детей и подростков за преступления, караемые смертной казнью. Например, в 1722 году именно таким образом казнили младшего брата разбойника Картуша, которому еще не исполнилось и пятнадцати лет.

В некоторых странах стремились продлить процедуру казни. Так, в XIX веке в Турции повешенным не связывали рук, чтобы они могли ухватиться за веревку над головой и держаться, покуда силы не оставят их и после долгой агонии не настанет смерть.

По европейскому обычаю тела повешенных не снимали до тех пор, пока они не начинали разлагаться. Отсюда виселицы, прозванные «бандитскими», которые не стоит путать с обычными виселицами. На них висели не только тела повешенных, но и трупы осужденных, умерщвленных другими способами.

«Бандитские виселицы» олицетворяли собой королевское правосудие и служили напоминанием о прерогативах дворянства, а заодно использовались для устрашения преступников. Для пущей назидательности их ставили вдоль многолюдных дорог, преимущественно на пригорке.

Их конструкция варьировалась в зависимости от титула сеньора, творящего суд: дворянин без титула - две балки, владелец замка - три, барон - четыре, граф - шесть, герцог - восемь, король - столько, сколько он считал необходимым.

Королевские «бандитские виселицы» Парижа, введенные Филиппом Красивым, были самыми знаменитыми во Франции: на них обычно «красовалось» по пятьдесят - шестьдесят повешенных. Они возвышались на севере столицы примерно там, где сейчас расположен Бют-Шомон - в то время это место называлось «Холмы Монфокона». Вскоре так стали называть и саму виселицу.

Повешение детей

Когда в европейских странах казнили детей, чаще всего прибегали к умерщвлению через повешение. Одна из главных причин была сословной: дети дворян редко представали перед судом.

Франция. Если речь шла о детях младше 13–14 лет, их вешали за подмышки, смерть от удушья обычно наступала через два-три часа.

Англия. Страна, где на виселицу отправили самое большое количество детей, их вешали за шею, как взрослых. Повешение детей просуществовало до 1833 года, последний подобный приговор был вынесен девятилетнему мальчику, обвиненного в краже чернил.

Когда многие страны в Европе уже отменили смертную казнь, английский уголовный кодекс гласил, что детей можно вешать с семи лет при наличии «очевидных доказательств вредительства».

В 1800 году в Лондоне за мошенничество повесили ребенка десяти лет. Он подделал книгу учета галантерейного магазина. В следующем году казнили Эндрю Бреннинга. Он украл ложку. В 1808 году в Челмсфорде был повешен ребенок семи лет по обвинению в поджоге. В том же году в Мэйдстоуне по тому же обвинению повесили 13-летнего паренька. Подобное происходило на протяжении всей первой половины XIX века.

Писатель Сэмюель Роджерс пишет в «Застольных разговорах», что видел группу девочек в разноцветных платьицах, которых увозили на повешение в Тайберн. Гревиль, следивший за процессом над несколькими совсем юными мальчишками, осужденными к повешению, которые разрыдались после оглашения приговора, пишет: «Стало ясно, что они оказались абсолютно не готовы к этому. Никогда не видел, чтобы мальчики так плакали».

Можно считать, что подростков больше не казнят по закону, хотя в 1987 году иракские власти расстреляли четырнадцать подростков-курдов в возрасте от 14 до 17 лет после пародии на судебные слушания в военном трибунале.

Монфокон выглядел огромной каменной глыбой: 12,20 метра в длину и 9,15 метра в ширину. Бутовое основание служило платформой, на которую взбирались по каменной лестнице, вход преграждала массивная дверь.

На этой платформе с трех сторон возвышались шестнадцать квадратных каменных опор десятиметровой высоты. На самом верху и посередине опоры были соединены деревянными балками, с которых свисали железные цепи для трупов.

Длинные крепкие лестницы, стоявшие у опор, позволяли палачам вешать живых, а также трупы повешенных, колесованных и обезглавленных в других уголках города.

Повешение двух убийц в Тунисе в 1905 году. Гравюра. Частн. кол.

Повешение в Тунисе в 1909 году. Фотографическая открытка. Частн. кол.

В центре имелся огромный котлован, куда палачи сбрасывали гниющие останки, когда требовалось освободить место на балках.

Эта страшная свалка трупов была источником пропитания для тысяч ворон, обитавших на Монфоконе.

Легко представить, сколь зловеще выглядел Монфокон, особенно когда в связи с нехваткой мест его решили расширить, пристроив рядом в 1416 и 1457 годах две другие «бандитские виселицы» - виселицу церкви Сен-Лорана и виселицу Монтиньи.

Вешать на Монфоконе перестанут в правление Людовика XIII, а само строение полностью разрушат в 1761 году. Но повешение исчезнет во Франции лишь в конце XVIII века, в Англии во второй половине XIX, а до тех пор будет весьма популярно.

Как мы уже говорили, виселицы - обычные и бандитские - использовались не только для казней, но и для выставления казненных на всеобщее обозрение. В каждом городе и почти каждом поселке не только в Европе, но и на недавно колонизированных землях они были стационарными.

Казалось бы, в таких условиях люди должны были жить в постоянном страхе. Ничего подобного. Они научились не обращать внимания на раскачивающиеся на виселицах разложившиеся тела. Стремясь устрашить народ, его приучили к безразличию. Во Франции за несколько веков до революции, породившей «гильотину для всех», повешение стало «развлечением», «забавой».

Некоторые приходили выпить и поесть под виселицей, другие искали там корень мандрагоры или наведывались за куском «счастливой» веревки.

Жуткий смрад, сгнившие или иссушенные тела, раскачивающиеся на ветру, не мешали кабатчикам и трактирщикам торговать в непосредственной близости от виселиц. Люди вели веселую жизнь.

Повешенные и суеверия

Всегда считалось, что тот, кто прикоснется к повешенному, обретет сверхъестественные способности, злые или добрые. По народным верованиям, ногти, зубы, тело повешенного и веревка, использованная для казни, могли снимать боль и лечить некоторые болезни, помогать роженицам, привораживать, приносить удачу в игре и лотерее.

На знаменитой картине Гойи изображена испанка, вырывающая зуб у трупа прямо на виселице.

После публичных казней ночью у виселицы нередко можно было увидеть людей, ищущих мандрагору - магическое растение, якобы вырастающее из спермы повешенного.

В своем «Естествознании» Бюффон пишет, что француженки и жительницы других европейских стран, желавшие избавиться от бесплодия, должны были пройти под телом повешенного преступника.

В Англии на заре XIX века матери приносили к эшафоту больных детей, чтобы их коснулась рука казненного, считая, что она обладала целительным даром.

После казни от виселицы отламывали куски, чтобы изготовить из них средство от зубной боли.

Суеверия, связанные с повешенными, распространялись и на палачей: им приписывали целительские способности, которые якобы передавались по наследству, как и их ремесло. В действительности их мрачная деятельность давала им некоторые анатомические познания, и палачи часто становились умелыми костоправами.

Но главным образом палачам приписывалось умение приготавливать чудодейственные кремы и мази на основе «человеческого жира» и «костей повешенных», которые продавались на вес золота.

Жак Деларю в своем труде о палачах пишет, что суеверия, связанные с приговоренными к смерти, по-прежнему сохранялись в середине XIX века: еще в 1865 году можно было встретить больных и инвалидов, собиравшихся вокруг эшафота в надежде подобрать несколько капель крови, которая их исцелит.

Напомним, что во время последней публичной казни во Франции в 1939 году многие «зрители» из суеверия обмакнули свои платки в брызги крови на мостовой.

Вырывание зубов у повешенного. Гравюра Гойи.

Франсуа Вийон с друзьями был одним из таких. Вспомним его стихи:

И отправились они на Монфокон,

Где толпа уже большая собралась,

Полон девками был шумный он,

И торговля телом началась.

История, рассказанная Брантомом, свидетельствует, что люди настолько привыкли к повешению, что совершенно не испытывали отвращения. Некая молодая женщина, чьего мужа повесили, отправилась к виселице, охраняемой солдатами. Один из гвардейцев решил приударить за ней, да так преуспел, что «два раза получил удовольствие, уложив ее на гроб собственного мужа, который послужил им ложем»

Триста причин быть повешенным!

Другой пример отсутствия назидательности публичных повешений датируется 1820 годом. По данным английского отчета, из двухсот пятидесяти осужденных сто семьдесят когда-то уже присутствовали на одном или нескольких повешениях. Аналогичный документ, датированный 1886 годом, показывает, что из ста шестидесяти семи осужденных на повешение заключенных тюрьмы Бристоля всего трое никогда не присутствовали на казни. Доходило до того, что повешение применяли не только за покушение на собственность, но и за малейший проступок. Простолюдинов вешали за любую провинность.

В 1535 году под страхом повешения было предписано брить бороду, поскольку это отличало дворян и военных от людей других сословий. Обычная мелкая кража тоже приводила на виселицу. Выдернул репу или поймал карпа - и тебя ждет веревка. Еще в 1762 году служанку по имени Антуанетта Тутан повесили на Гревской площади за кражу расшитой салфетки.

Виселицы судьи Линча

Судья Линч, от имени которого произошло слово «линчевание», скорее всего, персонаж вымышленный. По одной гипотезе, в XVII веке жил некий судья по имени Ли Линч, который, используя абсолютную власть, данную ему согражданами, якобы очистил страну от злоумышленников с помощью решительных мер. По другой версии, Линч был фермером из Виргинии или основателем города Линчлбург в этом штате.

На заре американской колонизации в огромной стране, куда устремились многочисленные искатели приключений, не столь многочисленные представители правосудия оказались не способны применять существующие законы, поэтому во всех штатах, в частности в Калифорнии, Колорадо, Орегоне и Неваде, стали образовываться комитеты бдительных граждан, которые вешали преступников, пойманных на месте преступления, без всякого суда и следствия. Несмотря на постепенное установление правовой системы, до середины XX века каждый год отмечались случаи линчевания. Чаще всего жертвами становились чернокожие в сегрегационистских штатах. Есть мнение, что по крайней мере 4 900 человек, главным образом чернокожих, линчевали в период между 1900 и 1944 годами. Многих после повешения обливали бензином и поджигали.

До революции во французском уголовном кодексе значилось двести пятнадцать преступлений, караемых повешением. Уголовный кодекс Англии, в полном смысле этого слова страны виселиц, был еще суровей. К повешению приговаривали без учета смягчающих обстоятельств за любую провинность вне зависимости от степени тяжести. В 1823 году в документе, который позже получит название «Кровавый кодекс», насчитывалось более трехсот пятидесяти преступлений, наказываемых высшей мерой.

В 1837 году в кодексе их оставалось двести двадцать. Только в 1839-м число преступлений, караемых смертью, было сведено к пятнадцати, а в 1861-м к четырем. Таким образом, в Англии в XIX веке, как в мрачном Средневековье, вешали за кражу овоща или за срубленное в чужом лесу дерево…

Смертный приговор выносился за кражу суммы, превышающей двенадцать пенсов. В некоторых странах и сейчас происходит почти то же самое. В Малайзии, например, вешают любого, у кого находят пятнадцать граммов героина или больше двухсот граммов индийской конопли. С 1985 по 1993 год за подобные правонарушения было повешено более ста человек.

До полного разложения